1946年以后,武汉笼罩着一片白色恐怖,葛琴和荃麟经常在虎口里帮助同志们安全转移。一位死里逃生的作家(指塞风,引者注)回忆说,那时,我上了敌人的黑名单,被通缉,从河南逃到武汉,找到葛琴和荃麟同志。葛琴像亲姐姐一样照顾我,我好像从一个阴森冰冷的地方来到了温暖的家。一天夜里,我下了夜班,刚刚睡着,觉得有一个人轻轻地摸着我的头,我抬头一看,一位穿旗袍的人,正是葛琴大姐,站在我的床前,焦急地告诉我:荃麟同志要你马上转移,明天上午敌人要逮捕你。夜3时左右,葛琴化了装一直把我送上码头,我安全地转移到了南京。她对我的深情,我终生难忘。

这些事情爸妈从来没有向我们提到过,大概也是太经常发生了。要不是被掩护和被帮助过的同志自己多年以后有机会写出来,那就谁也不会知道了。不过爸爸在闲聊时倒是向我们提到过一件趣事。那是30年代初,爸爸在医院疗养肺病,有一

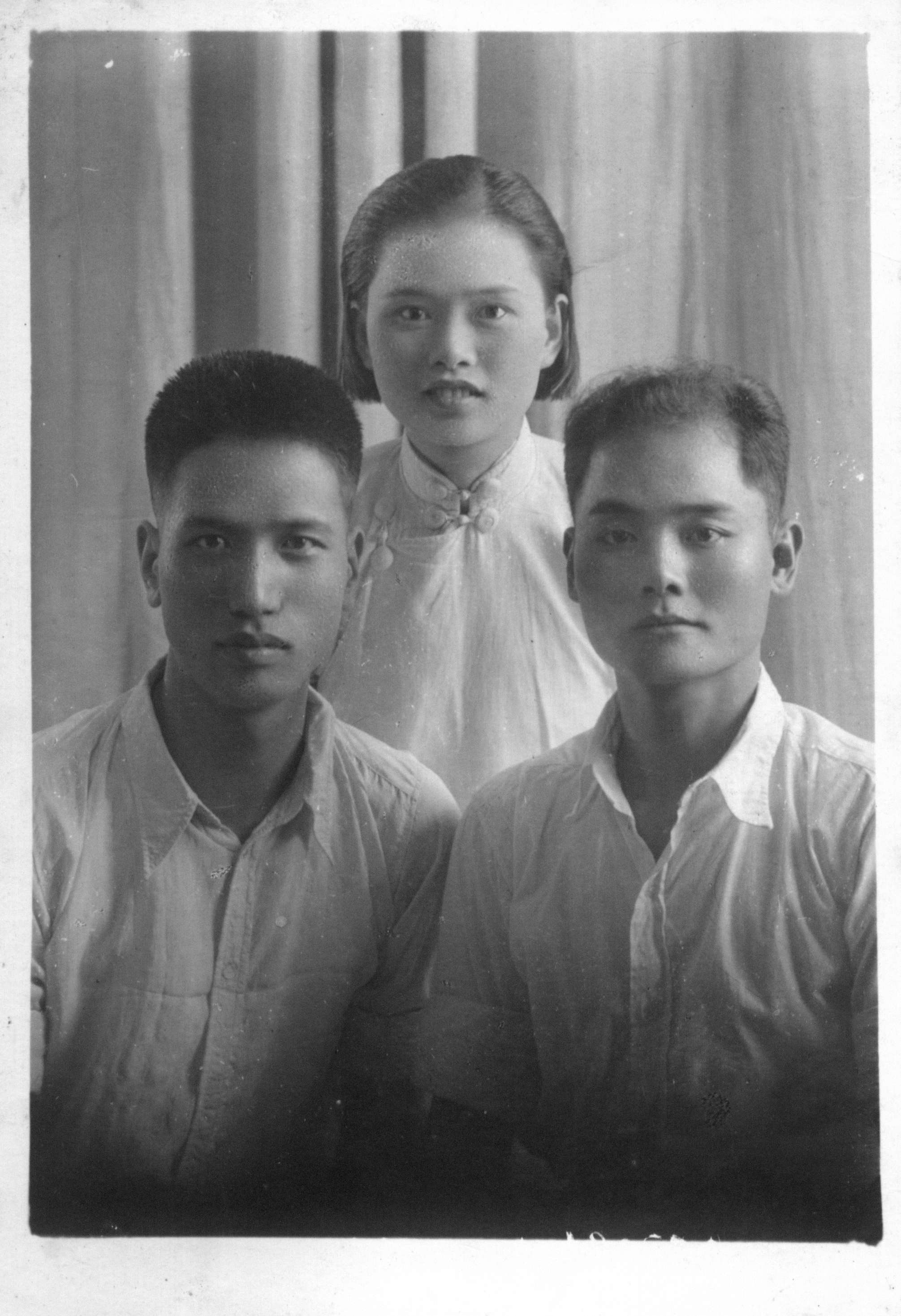

照片:诗人塞风(李根红),1991年夏。

次听到一位剃了光头的病友不经意地哼唱《国际歌》,据爸爸的观察和判断,他像是刚从苏区来治疗的红军干部,缺乏白区斗争经验。于是,爸爸在一个僻静的地方严肃地质问他到底是什么人?那人开始变得慌乱了,此时爸爸已是心中有数,点到为止,并未追问;只是语气一变,向他提出了简短而友善的告诫。结果那位同志恍然大悟,很是感激这样温暖又及时的忠告。不过此后他们再无往来,彼此只是心照不宣罢了。

1940年1月,爸爸和妈妈为中共宁绍特委的合法刊物《战旗》组稿来到绍兴县城,住在一家旅馆里。在一个风雪之夜,日军突然在萧山登陆,马队直逼绍兴县城。当地地下党负责同志郦咸民秘密通知党员骆宾基[6],“迅速告知邵、葛两同志,马上离开绍兴”。妈妈回忆[7],当时的情景十分危急:直到敌人离绍兴县城18华里的地方,一位当地机关上的朋友才来敲我们的门,丢下两句话他走了,弄得我们手足无措,在大风雪的黑夜里,望东不识西,险些沦陷在里头。

在那些年代里,地下党组织就是这样,随时都有被破坏的危险,一旦出现问题必须立即安排转移或撤退,不容有丝毫懈怠。

抗战开始后,白区政治形势变得更加复杂和微妙。日本兵的进攻,民众的抗日要求,国民党政府内部的矛盾,国共两党的公开合作与暗中斗争,使得地下党既有机会求得生存、发展,又随时有可能被逮捕、杀害。险恶与不稳定的政

照片:作家骆宾基,1946年於上海。

治环境,加上特务的跟踪、叛徒的出卖,使得党的地下工作者的工作与生活变得格外动荡和危险。这种局面是需要有坚定的信念、无畏的勇气、机警的智慧与果断的行动才能应付,而决非是一个“书呆子”能够承受得了的。

从1937年底到1940年春,爸爸和妈妈转战于浙江绍兴、丽水、龙泉、金华之间,率领“浙江流动剧团”开展抗日救亡宣传,主编《东南战线》、《浙江妇女》、《浙江潮》等进步刊物。爸爸在担任中共中央东南局文委书记期间,曾多次前往新四军军部和东南局总部汇报工作、接受指示。1939年3月周恩来在巡视皖南新四军军部工作后,决定绕道金华召集浙江省委扩大会议。在金华的爸爸、妈妈和骆耕漠、杜麦青、张毕来等同志都去迎见周恩来。东南局组织部部长曾山和浙江省委书记刘英也都来到金华,曾山还专门约见妈妈,听取汇报文委的党组织情况[8]。

当时鉴于抗日统一战线的需要,国共两党开始第二次合作。为了坚持抗日,争取民众,共产党可以在报章杂志上利用文艺宣传工作来开展一些合法的斗争。不过,在国统区国民党政府的势力强大,这种斗争即使合法,也常常会受到种种限制,两党之间的磨擦还是不断发生,因此开展这种斗争又需要很多的智慧和技巧。

照片:骆耕漠,1934年出狱之后。

1939年“平江惨案”之后,左联作家王西彦从湖南逃到了浙江金华。

经荃麟推荐和建议,主持“改进出版社”的作家黎烈文邀请王西彦来福建永安创办一个进步的文艺刊物。王西彦回忆道[9]:

我根据和荃麟同志交换意见的精神,着手编辑《现代文艺》创刊号。稿件几乎全部是金华寄来的。我请黎烈文以出版社社长的身份,写了一篇泛泛的《创刊辞》。然后采用荃麟寄来的万湜思一幅画面是蒋介石慰问伤兵的木刻作扉页,再编入荃麟的一个篇幅较长的小说《英雄》作为重点作品,在目录上印成黑体字。这样,一方面,好像是颇为尊重“蒋委员长”的关怀抗战受伤的兵士,另一方面却用作品的形象描写,揭露了国民党的所谓“英雄”,究竟是怎样一回事;因为《英雄》里所描写的,是一个被拉壮丁拉来的,实际上遭受非人虐待的无告的可怜虫。当时,我曾很满意自己的安排。但责难很快就来了。

……

荃麟的《英雄》一发表,国民党保安处某处长(我记得他姓黄)敏感的鼻子立刻嗅出了它的味道,以“妨碍役政”的罪名向陈仪告了一状,并指出改进出版社的编辑

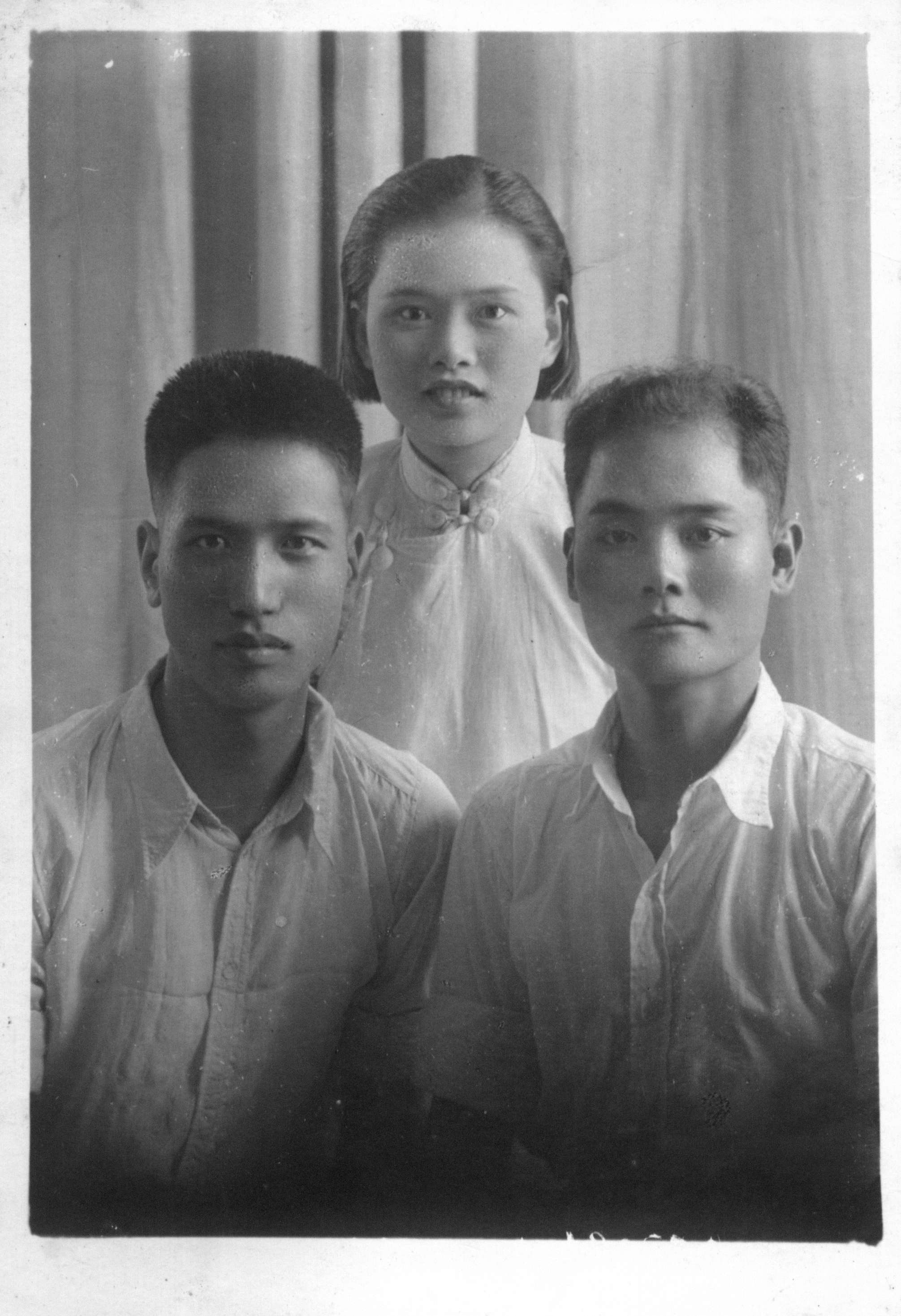

照片: 左为作家王西彦,中为夫人李倩士,右为一文学青年,1940年於福建永安。

部里潜伏着共产党。这件事情,是黎烈文按期到永安郊外风景区上吉山“主席公馆”向陈仪作例行汇报时,从陈仪那里听到的。他把这个情况说给我听,脸色严肃地警告我:“《英雄》这篇小说的确写得不错,应该发表,不过今后要多加小心!好在这一期登了张木刻,我指给主席看了,他点点头,就不再说话。不然,出了本创刊号,怕就出不成第二期了。”

王西彦听了,暗自庆幸,因为当初自己曾提出过疑问:是否有必要刊登这幅木刻画?但荃麟坚定地告诉他:“刊出好了,要战斗,首先要求得生存。”[10]在白区从事地下工作的这一正确方略让《现代文艺》存活了下来,王西彦讲[9]:

我知道自己年轻,政治上很幼稚,对文艺问题也一知半解。因此,最初几期《现代文艺》的编辑工作,全部听从荃麟的意见。在撰稿人方面,写小说的有荃麟、葛琴、聂绀弩、谷斯范等,写诗和散文的有艾青、邹荻帆、郭风等,写理论文章的有冯雪峰、张天翼等,刻木刻版画的有万湜思、荒烟等,他们大都是荃麟代约来的。

从《现代文艺》的背景和《创刊号》的一场风波,也可以看出当时统一战线下的左中右各派系政治斗争的状况。例如,时任福建

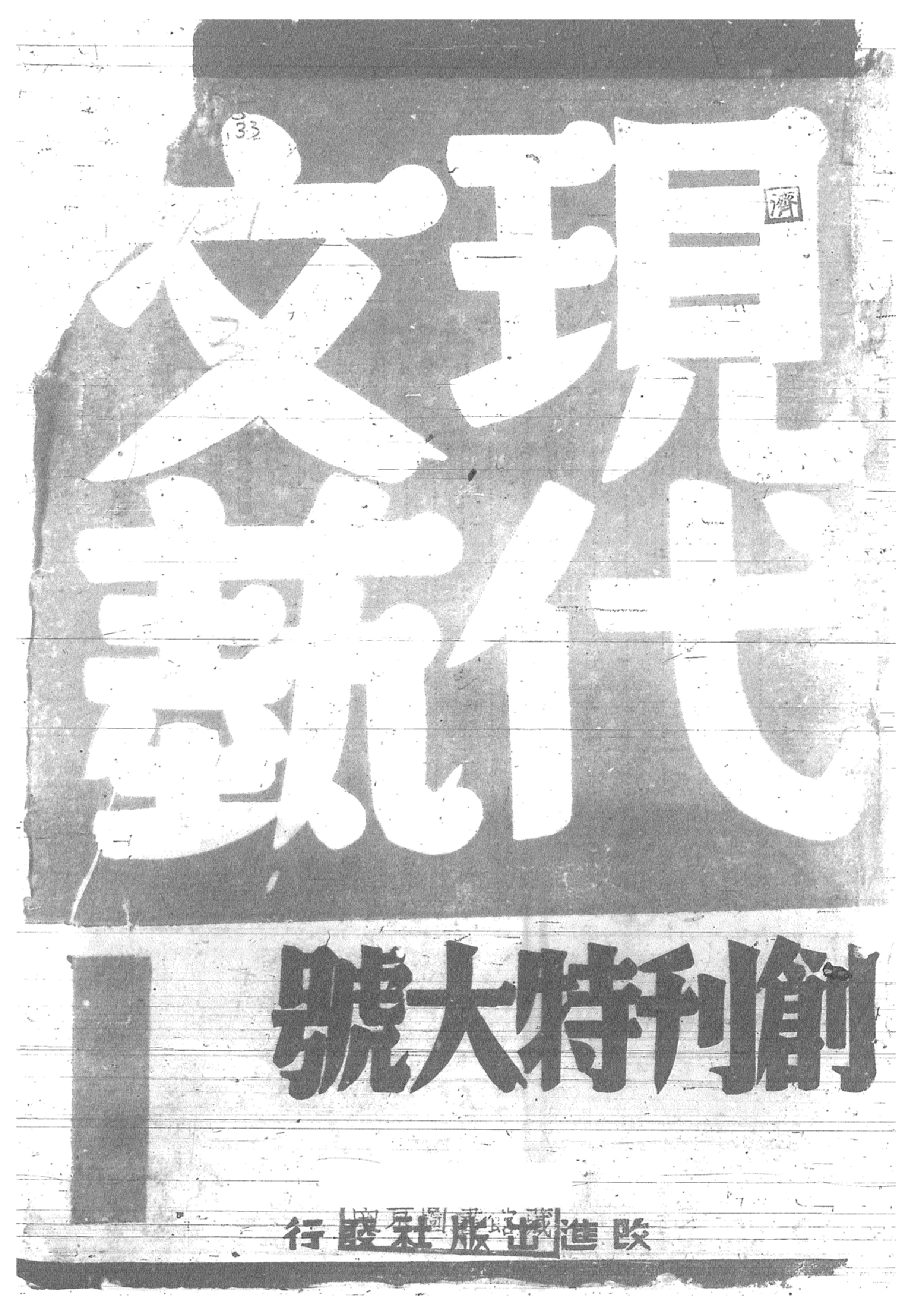

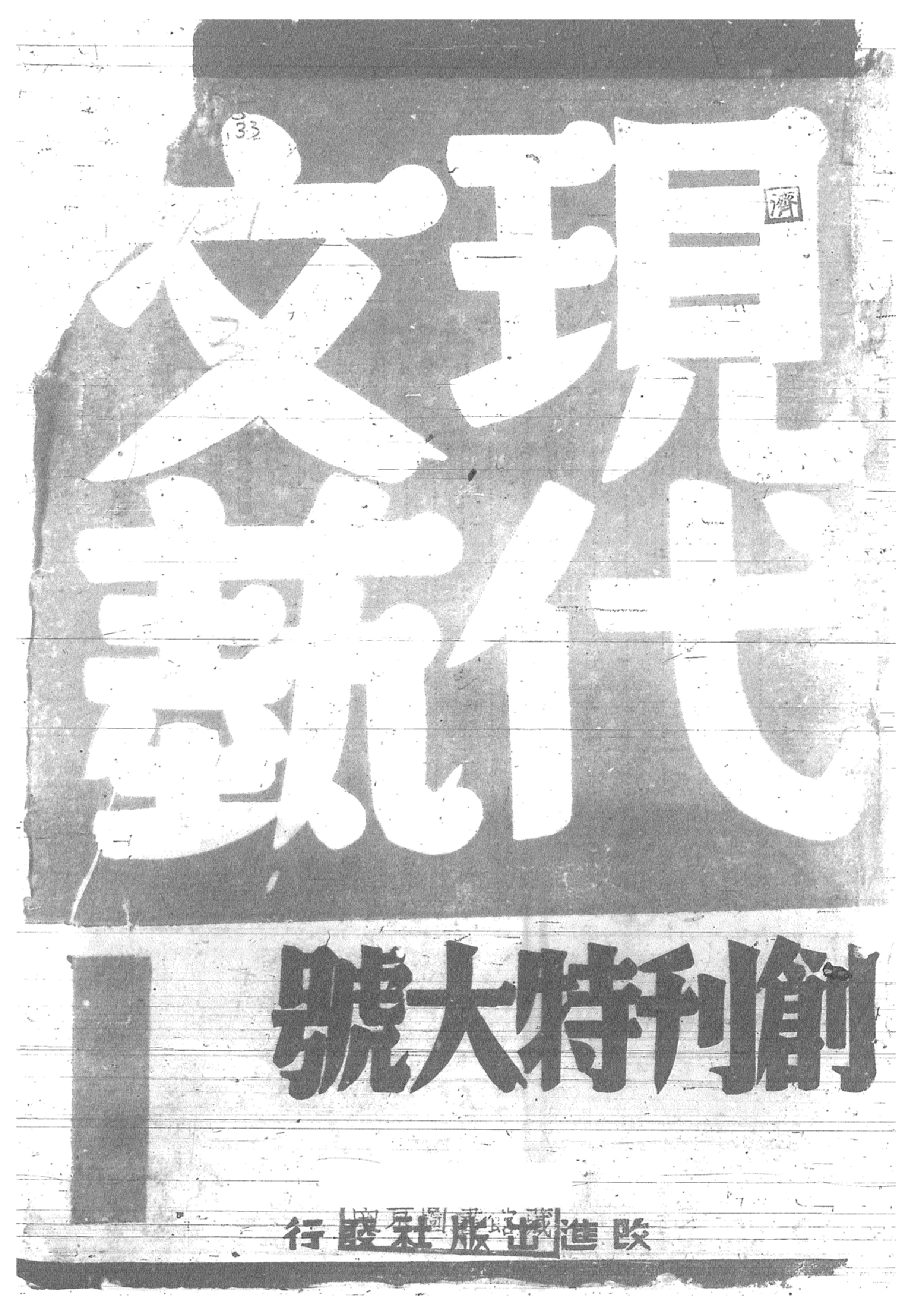

照片:《现代文艺》创刊号,1940年。

省政府主席的陈仪就与“中央嫡系”的省党部闹矛盾,抵制特务分子对自己的监视,结果使得进步的反蒋抗日的力量得以发展。爸妈后来到了福建之后,陈仪甚至有话说:“在福建境内他们不会发生麻烦,出了省界我可就管不着了。”同样,由于桂系军阀李宗仁、白崇禧同蒋介石有矛盾,桂林也一度成为抗战时的一座进步的文化城。当时李宗仁有意结交文化人士,常向他们馈赠照片。爸妈就曾特意把有他题字的照片放在箱子里的顶层,当旅行中受到检查时,军警们赫然见到这张有来头的私人照片,往往便识趣地关箱放行了。当然,这都是后话了。总之,爸妈告诉我,世界往往不是黑白分明、铁板一块的,做地下工作时就是要会分析矛盾、利用矛盾,会同各种各样的人打交道。

据王西彦讲,他那时还编辑了一套《现代文艺丛刊》,两辑共12本。“收容在第一辑里的聂绀弩的短篇小说集《夜戏》,葛琴的短篇小说集《生命》,荃麟的剧本《麒麟寨》等等,都是荃麟同志从金华寄来的。”[9]其中《麒麟寨》是一部宣传抗日、反对投降的四幕话剧,在1940年8月发表之前,2月份就已经为一个抗日的流动剧团在皖南的屯溪上演过,演出时爸爸还应邀从金华赶到屯溪去观看。据同在东南局文委工作的骆耕漠回忆[11]:

抗战期间,《麒麟寨》成为在东南地区流传比较广的抗日剧目,在浙江省委所在地丽水、文化中心金华,福建省的石狮、泉州的溜江等许多县乡都上演过。最值

照片: 万湜思木刻画。

得一提的是毛维青同志回忆文章中谈到的事。毛维青是新四军机要员,皖南事变后被关在上饶集中营,编在剧团,剧团按照地下党支部的秘密指示,不演“反动剧”,而争取演出了进步和抗日的剧目,名剧《麒麟寨》就是其中之一。

显然,及时创作这样紧密联系形势的革命现实主义的文艺作品来教育和鼓动群众,也是一种政治斗争的方式。

1940年5月因地下党浙江金衢特委被破坏,爸妈不得不连夜撤出金华。行前得知火车上有叛徒跟车带领特务指认,他们和杜麦青一行三人临时变更计划,化名扮为医生、药剂师和护士,凌晨改乘长途汽车,经江山、浦城到达福建永安。他们路上为国民党宪兵盘查,幸亏爸爸沉着巧妙地应对,才避免被捕。对此,妈妈写过一篇《夜行琐记》[12],回忆了那次撤退的惊险经历,其中有一段追述宪兵们在旅店里搜查他们行李的情景:

忽然那麻子班长通的一声站了起来,我回头一望,他正拿着一本书在问亦民(即荃麟,引者注)说:“这是什么?”我离这么远也看见了,那是一本刚出版的叫《第一阶段》的长篇小说。亦民望了望他,就告诉他这是小说。“什么?”他用更大的声音追问亦民,我想大概是那个阶段的“阶”在作怪吧?我简直想笑出来。但亦民却还是告诉他说这是小说,末了看他还是相持不放的样子,便又给他补了一句说:“讲故事的书。”他想了想,这才把书放了下去。之后又不知过了多久,外面街上也已经在打梆敲更了,那麻子班长,忽又猛地站了起来,打开着一本列宁的《国家与革命》的英文本,他指着里面列宁的相片,问亦民说:“这是谁?”他一脸恼火的样子。我想这倒还问的有点道理。亦民没有马上回答他,只望了望他,便笑了一笑,反问他说:“这个人你还不知道啊?”这时,我看见麻子班长的手那么一颤,大概是想放下书去了吧,但很快几乎在同时,他又坚持住了。他眼睁睁地盯着亦民不出声,亦民这才又给他说:“这是世界闻名的第一大诗人,他叫伊里奇·乌里扬诺夫!”他把伊里奇·乌里扬诺夫说得又清楚又响亮,我注意麻子的脸,只见他鼓起的眼睛,顿时平去了一半,而手上的书也就很快的放了下来了。好像迟慢一步,就真的表示他不知道似的。

到了永安,经黎烈文、王西彦的努力,取得福建省政府主席陈仪的同意,爸妈得以留在改进出版社工作。由于当时反共势力高涨,他们仍然时时受到国民党保安处逮捕的威胁,半年后爸妈不得不带着出生不久的女儿又远走桂林。

这里值得一提的是,除了应对叛徒出卖、敌特追捕这一类胁迫之外,在白区的地下工作者有时还需应付来自营垒内部的暗箭。我以前只隐约地知道,爸爸于卅年代末在浙江曾被一位同志以汉奸罪诬告到中央,那时连汉口的《新华日报》都登出了这个不实的消息,给爸爸造成相当的压力和困难。原文化部副部长夏衍1975年告诉我,四十年代初他在重庆办事处听到周恩来亲口讲过这件事,当时已查清楚是此人为泄私愤、图报复所为。夏衍说“周恩来对此人为私人目的搞政治陷害非常生气,长江局曾经开会批评,并给了他严重警告的处分。”骆耕漠后来也有回忆文章谈到该事件的经过,指出那是“一件不应该发生的事情”[11]。

(返回目录)

三、皖南事变后在桂林

爸爸告诉我,1941年1月中他们赴桂林路经衡阳车站时,看到报纸上开了“天窗”,仅登载周恩来就1月6日“皖南事变”的亲笔题诗:“千古奇冤,江南一叶,同室操戈,相煎何急?!”,他便警觉地知道新四军已遭到变故。此后,国民党第二次反共高潮达到顶峰,赣皖浙闽一带集中营林立,大批共产党员和进步人士相继遭到逮捕、杀害,党的地下工作变得更加困难和危险了。我想,假如爸妈当时轻信陈仪的担保,行动稍有迟疑,晚一些离开永安,恐怕也会遭到不测。事实上,“皖南事变”后不久,在浙江义乌的冯雪峰、《浙江妇女》的编辑林秋若(后名林琼)和《国际新闻社》的编辑计惜英都被关进了上饶集中营。被关进上饶集中营的其他同事和熟人还有《浙江民族日报》社长王闻识、《刀与笔》杂志主编万湜思以及赖少其、吴大琨和画家邵宇等人。

1942年11月地下党通过社会关系保释林秋若出了集中营后,她辗转来到桂林,找到我父母报告了上饶集中营的情况。爸爸听了非常重视,立即指示并介绍她到重庆去向南方局书记周恩来作汇报。林秋若阿姨后来告诉我,“为了保密起见,临行前荃麟要我把所写的材料都记牢在心里,然后你妈妈就点火把它烧掉了。”12月她到重庆后,向周恩来汇报了两年来在皖南战场上被捕的新四军官兵的处境;叶挺军长等新四军领导同志和冯雪峰等地下党员跟敌人进行顽强而又巧妙斗争的情况;上饶集中营发生过的茅家岭、赤石两次大暴动;以及敌人对集中营难友进行的疯狂迫害和屠杀等事实。由于敌人对消息封锁得非常严密,当时社会上并不知道集中营的情况,我们党一时也很难掌握它的内幕。这些材料对于后来国共谈判释放仍被关押在集中营的同志起了很大的作用。

1943年8月,爸妈曾经工作过的浙江省委遭到破坏,浙江省全部党员名册被国民党特务搜去。为了避免损失,党组织决定他们立即离开桂林,先找个地方隐蔽一下。于是,爸妈带着大我三岁的姐姐和刚出生不久的我到小城全州住了几个月。待到事态平静下来,经组织同意,于11月返回桂林。多年之后,由妈妈的回忆,我才知道这里边的蹊跷原来是这样:“1948年秋冬,国民党要人黄绍雄在香港见到爸爸,谈起当年他任国民政府浙江省主席时,他曾从重庆系统的特务手中,硬把那抄获的几本共产党地下党员名册要了去,几经交涉,黄还是没有还给他们。”无论其中的原因是什么,这保全了我的一家。

1943年叶挺将军因“皖南事变”被软禁在桂林,但尚有一定的自由度。一天他忽然来到未曾谋面的著名民主人士千家驹先生的住所,自我介绍是叶挺,并要求千先生“带他去看望柳亚子先生和邵荃麟先生”,久仰北伐名将叶挺的千家驹“立刻就陪他去了”[13]。叶那时要见在桂林的社会名流柳亚子并不奇怪,但指名要见文人邵荃麟就不大寻常了,虽然邵在桂林的身份也是公开的。显然,叶挺与常去新四军军部和东南局总部的邵荃麟是相识的,知道他曾任东南局文委书记,可以信任。然而,叶为什么要这样做?

照片:叶挺(右一)与周恩来及项英,摄于1939年皖南新四军军部。

他是想通过邵与党组织,甚至与周恩来个人建立些联系?或许至少想让他们知道自己目前的处境?这现在已无法得知。千文中没有说他们见没见到邵,爸妈也从来没有提到过与叶挺在桂林相见的事。我猜想,恐怕那时正是爸妈去全州躲避的时期,因而他们错失了这一接触的机会。而且,更遗憾的是,待爸妈11月从全州回来后不久,12月25日密切监视叶挺将军的国民党特务很快就把他绑架转移到湖北恩施去囚禁了。

爸爸和妈妈回到桂林后仍然坚持党的地下斗争,同时,爸爸也利用自己在报社的身分写了不少对时局尖锐的评论文章,团结了大批进步文人。爸爸告诉我,那些文章曾经引起了国民党重庆当局,甚至蒋介石本人,的注意,指令要查一查是什么人写的。在抗战后期,从上饶集中营被保释出狱的吴大琨来到桂林,爸爸根据情况策划部署让他参加美国空军第十四航空队(即飞虎队)做军事顾问。爸爸通过他把东江游击队获取的关于香港日本空军的准确情报翻译后转告了美军,使得日本空军受到了沉重的打击[14]。近见有报道[15],当年飞虎队克尔中尉在轰炸日军香港启德机场时座机中弹,被迫跳伞,又获东江游击队少年李石相救,并安全送返桂林基地。2008年7月克尔中尉的儿子携孙女赴香港寻见李石,当面替父谢恩。谁能想到,64年前爸爸和吴大琨叔叔竟也是这段中美共同抗日佳话的因果链中的一员呢!

后来在1944年秋湘桂撤退时,爸爸执行了周恩来的专电指示,与李亚群、狄超白、张锡昌等党员一起疏散在桂林的文化界民主人士。亲历这一段历史的老作家于逢写道[16]:

到1944年秋湘桂大撤退时,他坚持留到最后,组织撤退进步文化人的工作,一一送给路费。对我也用“新华日报社”的名义送了大洋五百元,叫我尽快离开即将陷落的桂林。荃麟同志对所有同志的帮助都是非常认真负责的,而且带着深厚的感情,湘桂大撤退中,我在柳州车站又见到他们一家。他们坐在一列待开的火车的尾卡上。我要留在桂北敌后,就托他把《冶炼》和《深秋》两部中篇小说的原稿带到重庆去。当时一切都在极度混乱中,到处是难民,敌机又不时来轰炸。他们往重庆的途中充满种种意想不到的危险。但他终于把这两部稿子安全地带到重庆,并且介绍给出版社出版了,出版后还托人把稿费送到柳州,送到我手上。

显然,爸爸不但忠实地执行了党中央交给他疏散的任务,而且也完全忠实於朋友的嘱托。想到战时的混乱、路途遥远、交通不便、瘦弱的爸爸的肺病在发作、有两个幼儿在身边要照看、有限的行李中又添加两部沉重的书稿,这忠诚里边包含着何等的“急人之急,损己利人”的自我牺牲精神啊!

另一位老作家艾芜也回忆道[17]:

1944年夏天,日本帝国主义快要占领衡阳的时候,桂林进行大疏散,湘桂铁路的桂林北站南站,行李堆积如山。火车在运拆下来的铁轨。客人无法买票,抢着上火车。我一家人要逃难,却没有路费,唯一的办法就是去找邵荃麟。他要我不要为难,告诉我他手里有笔钱,是组织上布置的,专为救济湘桂逃难的文化人的。他当时给我两千元,一家六口人可以顺利地逃难了。但他在那样大混乱的时候还不离开桂林。他说他要坚持工作,让所有的进步的文化人和作家,全都安全走了,他才最后撤退。他那时也有儿女,他也着急,但为了党的工作,他坚持到最后时刻。

的确,爸爸忠于职守,先人后己,直到9月12日国民党省政府下达了第三次强迫疏散令,限市民在14日正午以前全部撤离桂林城,9月14日爸爸和妈妈才携年幼的姐姐和我挤上了逃难的火车。那一天日军已攻占桂林东北的全州,数日后桂林全城在大火中化为一片焦土。

老报人冯英子先生(1915-2009)后来回忆[18]:

邵氏早年参加革命,先在上海等地工作,抗日战争开始以后,转辗于浙江、福建一带,从事地下文化工作,领导当地之抗日救亡运动,国民党政府逼之急,乃不能安於东南,转赴桂林。时桂林《力报》初创,需才甚亟,经聂绀弩之介绍,邵氏夫妇,均加入《力报》工作,邵任主笔,夫人葛琴则与聂绀弩同编副刊《新垦地》。邵虽栖身《力报》,仍负责当地文化领导工作。

邵氏为人,沉着机警,平时沉默寡言,而待人

照片: 报人冯英子。

则彬彬有礼,和蔼可亲,因此报社同人,对之均保持良好之关系。时正意大利法西斯进军阿比西比亚(今埃塞俄比亚)之后,阿国王塞拉西,流亡英国,报纸上常见其向国际联盟呼吁之照片。邵氏面色黝黑,满脸于思于思,平时喜穿白色西装,戴一软木帽子,且以身材瘦长,乍看之下,极似塞拉西一世。因而同人呼其为塞拉西,邵氏亦不以为憾,欣然受之。

其后桂林环境日益恶化,邵氏夫妇脱离《力报》而去广西文化供应社工作。1944年春,日军发动在中国大陆上之最后一次攻势,即湘桂战役,桂林沦于敌手。邵氏临大事而镇定自若,将留在桂林文化界人士,一一加以撤退、安置,自己则于事毕之后,始撤离桂林,其时日军之先头部队,已接近桂林矣。

(返回目录)

四、抗战胜利后于汉口和香港

抗战胜利后,国共两党开始了第三次合作。然而,由于建国政治路线根本不同,自重庆谈判以来,双方一直是谈谈打打,磨擦不断。1946年1月爸爸被周恩来派住中原重镇汉口,希望能办一张报纸以便开展统战宣传工作。爸爸在汉口发现民营的《大刚报》是一个很好的阵地,因为社长王淮冰是爸爸的老朋友,他与总编辑董祚楷一样,政治上都倾向共产党,而董的学生、编辑主任段镇坤和采访部主任余湘又都是进步的新闻工作者,这样一个班子是很可以信赖的。于是爸爸向周恩来汇报建议,“汉口有《大刚报》可以发挥作用,我们不必另办报纸。”此后,在王淮冰等人的掩护下,爸爸便成了不挂名的顾问,常出入《大刚报》,给他们出谋划策。然而不久,爸爸的行径便引起国民党特务的注意。王淮冰最近写信[19]向我提到这一段往事:

这里插一个笑料。1946年3月,我应召从汉口到南京,向总社汇报工作,谈完话后,(总社长)毛健吾递了一张小纸条给我,上面写“召全林”三个字,说立夫先生─大刚报董事长─查问汉口大刚报有无此人,他是共

照片:报人王淮冰,1940年在衡阳。

产党,不能用。我知道他们指的是谁,立即回答:“汉口大刚报没有这样一个人。不信,你查看我们报来的人员花名册,就可以知道了。”毛后来查了花名册,果然没有这样一个人,向陈立夫交了差。我回到汉口,告诉了你父亲。荃麟笑笑说,一说明这里的特务已注意到我,二说明特务的文化水平太低了,竟然把我的名字的三个字,全搞错了。

尽管如此,爸爸还是坚持对王淮冰等人办汉口《大刚报》的指导,只是不再吃住在报社。后来王淮冰社长又邀请了妈妈来主编文艺副刊《大江》,爸妈得以在汉口安了家,有事他们就到家里来,谈话更方便。在汉口《大刚报》时期,爸妈配合董必武在军事调停处的工作,与报社同仁一起,机智巧妙地发布许多被国民党封锁的消息,揭露假和谈的阴谋,而文艺副刊《大江》也成了与反动、黄色文化斗争的阵地,很好地争取了舆论和民众。在地下党的领导之下,这张进步报纸最终顶住了总社CC派系改组接管的压力,在夹缝中进行战斗,一直坚持到了武汉被解放。

1946年下半年,随着国共和谈逐渐破裂,爸爸受周恩来、董必武指示撤离汉口,赴香港开展工作。当时的旅行受国民党军警严密检查,没有“路证”会遇到麻烦。爸爸就写信给已调到南京总社工作的王淮冰,托他搞一张南京大刚报的路证。王淮冰回忆道[19]:

我到南京后,办公桌放在总经理兼南京大刚报社长毛健吾的大办公室里,坐在这个办公室里还有一位秘书曾秀苍,他负责管理报社的文书印章,开“证明”都要找他办理。他是江西人,是毛健吾恩师的儿子,思想倾向进步,满肚子四书五经,人称“老夫子”,是大刚报的老同事,又是好朋友,托他办什么事总是照办。你父亲在汉口呆不住了,奉命去香港,沿路怕遇到麻烦,就写信给我,搞一张南京大刚报的路证,我于是就托曾办,他用毛笔写了一个正式公函:“兹派本报记者邵荃麟去粤港等地采访,希沿途军警宪惠予协助。社长毛健吾”。上面盖有红彤彤的报社公章,还有毛健吾的签名印章,所以一路顺利过关,平安到达香港。你父亲到港后,立即给我写信,表示感谢。

那时国民党统治黑暗腐败、不得人心,而共产党员有正气、有献身精神,以身作则,大家心甘情愿去帮助,为一个光明的新中国而奋斗。共产党和民众团结在一起最终成就了大事,这就是所谓民心所向、鱼水一家。办“路证”和查“召全林”是很好的例子,国民党查找共党再严,也有人掩护,共产党员作地下工作,要是没有革命群众支持,再机警能干也免不了失败。民心啊民心,任何政党和政府得了它,还有什么困难不能被克服?

1946年冬爸爸受到周恩来派遣,先行赴香港接头工作,妈妈则准备把我们两个大孩子寄放在老家宜兴的乡下,随后赴港。不料,妈妈带着我们回宜兴时差点儿出了事。妈妈一到老家,国民党特务就有报告,说是共匪要人×××的夫人到了,还带了十几个女同志要进山打游击,要求当地驻军派兵逮捕。消息走漏到外公那里,家里有些慌乱,有人主张硬拼,有人主张快走,外公与妈妈决定处惊不变,以攻为守。妈妈首先请外公派人到外乡去投信给已在CC派系的南京《大刚报》任职的进步友人同事、国际新闻社社员王淮冰,向他暗示“麻烦”;而王巧妙回复的《大刚报》公函和记者证,如所预料那样,自然得到邮检部门的“特别关照”。外公则据此公函替妈妈刊印公务名片,带她出外拜客。同时,外公又是当地丁山小学校长,他即刻以举行小学运动会之名,邀请当地士绅官员和社会名流参加开幕典礼。在这典礼的社交场合中,妈妈大方地以小学校友、老师和汉口《大刚报》文艺副刊主编的身分被介绍给大家。结果有些曾是妈妈学生的敌伪人员反而主动打招呼,说“都是自己人,不要误会了。”妈妈在这些交谊与应酬中镇定自若,处之泰然,使得有关方面终于认为那个有关“共匪”的报告是不攻自破的谣言。待一切风波平静之后,妈妈才改变初衷,带着我们从容地离开了宜兴,经上海赴香港与爸爸会合。

此后爸妈又在香港做党的文化统战工作,团结了大批革命进步的文化人士。当时他们在香港文化界的身分几乎是公开的,常常发表文章和演讲,为港英警察署注意,曾传去问话。在传讯时,谙熟英语的爸爸不动声色,故意等译员翻译后再回答,以便有更多时间斟酌应对。在全国解放前夕,作为香港工委的副书记,爸爸参与了动员、组织和分批输送留港的民主人士和文化工作者秘密奔赴解放区的工作,而我们一家则坚持到1949年秋才由海路经东北来到了北平。后来得知,我们离港一周后,港英当局才发现已是人去楼空了。

原载《纵横》杂志2008年11期

作者补充修订于2009年9月

链接网站首页-阅读更多内容

(返回目录)

文献:

[1] 小鹰,《荃麟的自传和简历》,载《追忆与思考──纪念我的父母荃麟和葛琴》,自费出版物,2007年,165页。

[2] 阮波,《革命的“三剑客”──访夏之栩、陶桓馥、葛琴》,刊《北京晚报》1981年6月29日。

[3] 蔡康,《激情铸就的无悔人生──泰国华裔女生回国抗战纪实》,刊《宁波晚报》2005年8月14日,后又刊于中国宁波网。

[4] 陈日梅,《回国从戎改变了我的人生》,刊《老友》,2003年第3期。

[5] 孙瑞珍,《葛琴,战士的胸怀》,载《新文学史料》,1982年第1期。

[6] 骆宾基,《抗战初期到浙东(回忆提纲)》,载《书简·序跋·杂记》,青海人民出版社,1986年12月第1版,184页。

[7] 葛琴,《还乡行》,载《现代妇女》,1947年第8卷第4期。

[8] 骆耕漠、葛琴,《周副主席来到浙江抗日前哨》,原载《浙江党史资料通讯》第6期,1982年6月30日;后收入《邵荃麟百年纪念集》,文化艺术出版社,北京,2006年10月第1版,58页。

[9] 王西彦,《回忆荃麟同志》,原载《收获》,1980年第1期;后收入《邵荃麟百年纪念集》,文化艺术出版社,北京,2006年10月第1版,98页,题为《种子落到了泥土里──记和荃麟同志的一些交往》。

[10] 王西彦,《〈现代文艺〉与邵荃麟》, 原载《永安党史参考资料》第十七期。

[11] 骆耕漠,《我对荃麟同志在浙江的片断回忆》,载《邵荃麟百年纪念集》,文化艺术出版社,北京,2006年10月第1版,54页。

[12] 葛琴,《夜行琐记》,载《人民文学》,1959年11月号。

[13] 千家驹,《叶挺将军在桂林二三事》,载《学术论坛》1981年第4期。

[14] 思宁,《传奇学者吴大琨》,载《山东大学学报》,2006年5月。

[15] 《人民日报》(海外版),2008年8月1日,3版。

[16] 于逢,《悼念邵荃麟同志》,载《南方日报》,1979年5月25日,收于《于逢作品选萃》,花城出版社,1994年7月第1;后又收入《邵荃麟百年纪念集》,文化艺术出版社,北京,2006年10月第1版,183页。

[17] 艾芜,《悼邵荃麟同志》,原载《文艺报》,1979年第4期;后又收入《邵荃麟百年纪念集》,文化艺术出版社,北京,2006年10月第1版,159页。

[18] 千里,《报业忆旧》,载香港《文汇报》,1982年6月21日,21版。

[19] 王淮冰,2008年11月3日致小鹰私人通信。

链接网站首页-阅读更多内容

(返回目录)

大革命失败之后,妈妈担任上海地下党中央机关的内部交通,传递文件、运送枪械。她告诉我们,她常在陈皮梅、茯苓饼一类的点心盒里夹带秘密文件,然后穿上一件狸猫皮大衣,装扮成阔太太的样子上街执行任务。当时她与另外两位女交通员夏之栩、陶桓馥一起,直接归属上海地下党中央的“熊老板”(熊瑾玎)领导,曾被誉为革命的“三剑客”[2](因三人轮流穿用那一件狸猫皮大衣,大衣上面黑色的条纹颇像是一把把利剑而得名)。1977年夏末我为母亲平反一事,曾拜访过夏之栩、朱端绶(熊瑾玎夫人,即“老板娘”)以及也参加过上海工人三次武装起义的熊天荆,她们也对我讲过这些事。

大革命失败之后,妈妈担任上海地下党中央机关的内部交通,传递文件、运送枪械。她告诉我们,她常在陈皮梅、茯苓饼一类的点心盒里夹带秘密文件,然后穿上一件狸猫皮大衣,装扮成阔太太的样子上街执行任务。当时她与另外两位女交通员夏之栩、陶桓馥一起,直接归属上海地下党中央的“熊老板”(熊瑾玎)领导,曾被誉为革命的“三剑客”[2](因三人轮流穿用那一件狸猫皮大衣,大衣上面黑色的条纹颇像是一把把利剑而得名)。1977年夏末我为母亲平反一事,曾拜访过夏之栩、朱端绶(熊瑾玎夫人,即“老板娘”)以及也参加过上海工人三次武装起义的熊天荆,她们也对我讲过这些事。