[说明] 葛琴的《总退却》是一本由鲁迅先生作序的小说集,然而它的问世却是一波三折,折射出那个多难的时代。文革后出版界的前辈、当年“良友”图书公司的赵家璧先生回忆、考证了这本书出版的前后经过;当代研究鲁迅的学者陈漱渝先生也探索了《总退却》和另一部为鲁迅、茅盾所推荐的,更加难产的小说集《草鞋脚》之间可能的关系。这些回忆研究给我们勾勒出了一幅卅年代普罗文艺和出版界状况,以及鲁迅扶持帮助革命文学青年的宝贵图画。

由[附录]中的资料,读者亦可以了解当时力主介入社会和人生的“革命文学”的起源和概貌,包括左翼的成员和作品。《草鞋脚》所选的作品内容涉及当时农村和工厂的生活、内战和抗日中的兵士、都市里的“白色恐怖”和“红色苏区”的状况等。鲁迅对这些“肺腑所言”的评价是:“其实是十分真实的”,虽然“不免幼稚”,“牠却在曲曲折折地生长”。

[附录]

赵 家 璧

鲁迅爱护革命文学青年,革命文学青年也像许广平在《鲁迅与青年们》一文中所说,“想尽千方百计去接近他,希望从他那里多少得点杨枝雨露。”但鲁迅一生为青年作家的创作小说集亲自写序文的为数不多,30年代,他曾为柔石、叶紫、田军与萧红等的创作小说集写过序或小引。用他伟大的名字,把无名的青年作者,引领给广大读者第一次见面,起了深情爱护、郑重推荐的作用。葛琴的《总退却》,也是鲁迅应作者要求于1933年年底替她写序的,但书迟迟未见问世,直到1936年春,才由鲁迅亲自介绍给良友图书公司。此书的出版前后,经历过一段曲折多难的过程。

一

1932年上海发生“一·二八”事变后,国民党反动政府采取不抵抗主义,和日寇签定所谓淞沪停战协定后,丁玲主编的《北斗》,在复刊后的第二卷第二期上,以首篇醒目地位,发表了一位从未被读者所知道的女作家的处女作,这就是葛琴创作的短篇《总退却》。小说揭露了中国军队正在乘胜追击敌军的紧要时刻,忽然奉命后撤。士兵们在长官的压制下,在伤兵医院的一片混乱中,群情愤慨,提出了反帝斗争的强烈要求。这是一篇跳动着时代的脉搏,充满了人民呼声的新人新作。冯雪峰用丹仁笔名在同期刊物上写了书评,认为作品虽不免还是“幼稚的”,但作者“对于群众生活和斗争的热情,对于急于要求文学去表现伟大题材的浓厚兴趣”,将对今后的新文艺运动产生深远的影响。

当时葛琴正在上海做地下交通工作,在敌人的鼻息下,完成着党所交给的各项艰巨任务。在她身边的恰恰有几位爱好文学的朋友,在同志们的鼓励下,她第一次捡起了文学这个武器,同时在两条战线上进行斗争。继《北斗》后,她又在《现代》杂志上发表了几个短篇。但灾难和贫穷突然把她击落到一个极端困难的环境里,她的孩子苏苏就在这时死去。她便只好离开上海到偏僻的农村去,写作兴趣完全丧失了。

1933年下半年,她从农村重来上海,继续写作。当时有一位至友,鼓励她编一个集子,他愿意负责出版。他们便鼓起勇气,由葛琴写信给鲁迅要求见见他,也有请鲁迅写序的想法。现查《鲁迅日记》,12月18日首次记有:“得葛琴信,即复。”19日日记有:“午后复葛琴信。”可见在后一封信里,鲁迅把约见葛琴等人的时间地点通知她了。(右下图:葛琴,1935年。)

是12月的一个严寒的下午,作者由几位朋友陪同去北四川路底内山书店谒见鲁迅。走入店堂里边时,鲁迅已从一只日本式火钵旁边的藤椅上站起来,热情地招呼他们。为了谈话方便,随即一起走出店门,跨过马路,进入对面的“公啡”咖啡馆。葛琴把来意说明后,鲁迅就从她手里拿起一束原稿,粗粗地翻了一翻,告诉她说,内中有几篇早已看过了。葛琴便大胆地恳求鲁迅为这个集子写篇序,鲁迅立刻答应了。作者回忆当年的思想活动时说:

“一路上我怀着满腔的惊悦和惶惑,以为把这样幼稚的作品去请教那样一位当代文豪评阅,也许会遭遇轻视和拒绝吧!但是事情却完全出我预想。”那天,他们在咖啡馆里谈了足足两个小时。作者说:“我完全不感觉有什么拘束的必要,他很起劲的说着文学上的各种问题,和不断地给与我们热烈的鼓励(我们可以想起,那时上海的出版界是在怎样一个沉闷的状态中。)……当我从咖啡店里出来的时候,除了满意以外,更惊愕中国现在还有这样一个青年的老人。”这次会见,日记中并无记载,但25日日记有:“夜作《总退却》序一篇。”据葛琴回忆,

“过了一个星期,序文就写好了,当我第二次去见他时,他很关切的询问我的生活状况,又对于我的私人事件上作了一次令人难忘的帮助”,葛琴当时生活极端艰险困难。这一天是12月28日,《日记》上有这样一条记载:“午后收大阪朝日新闻社稿费百,即假与葛琴。”原来鲁迅应日本报刊之约,写了一篇《上海杂感》。该社致赠稿酬一百元。鲁迅就在拿给葛琴序文稿的同时,把当天才收到的这笔稿费全部假予葛琴了。通过这两件事,看到鲁迅不但在文学事业上给革命文学青年以关怀鼓励,对生活上困难者又给予慷慨的协助。鲁迅当年仅靠笔耕为生,收入并不宽裕。一篇杂文的发表费千字不过四、五元,许多文集不能公开发行。国外报刊的高稿酬是非常例外的。而像上书这种助人为乐、感人至深的事例,岂止对葛琴一人而已。鲁迅的序文字数不多,但在结尾处对这本集子予以很高的评价。序文最后说:

这一本集子就是这一时代的出产品,显示着分明的蜕变,人物并非英雄,风光也不旖旎,然而将中国的眼睛点出来了。

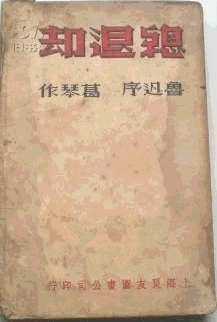

这篇序文写成后,鲁迅于1934年4月间编入《南腔北调集》,初版用同文书店名义秘密发行。但《总退却》一书,一直未得出版的机会,因而使许多人认为这本书根本没有出版过。解放后,人民文学出版社于1957年编印十卷本《鲁迅全集》时,也在此文注释里说:“《总退却》,葛琴的小说集,这部小说集在当时并未出版过,鲁迅为该书所写的序,在收入本集以前未曾发表过。”后一点所说是事实;但这本小说集确是在1937年由良友图书公司作为单行本出版了,离序文写成时,足足隔了三个年头。

二

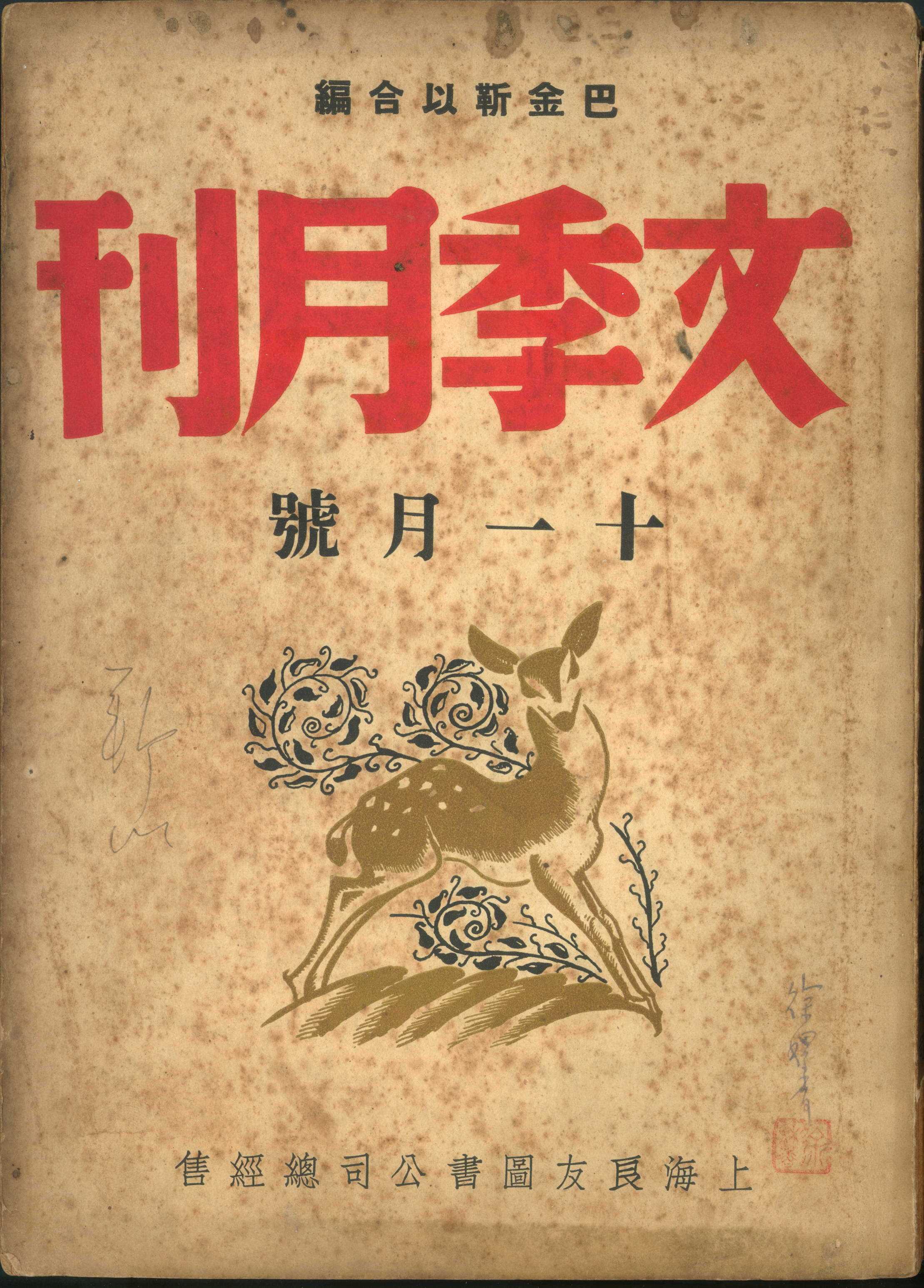

该书的出版过程,根据我今天的回忆大约是这样的。1936年春,靳以参加“良友”,负责编辑《文季月刊》(由巴金、靳以合编),他的办公桌就放在我的一起。我们两人合用三楼西北一间十多平方米的小房,两张写字台,一张长沙发,还有书橱、公文柜等。(右图:赵家璧(右)与章靳以,摄于北平三座门大街14号,1935年)那时他正忙于组稿,并不按时来办公。4月4日鲁迅来“良友”,坐在长沙发上选看苏联版画那天,靳以没有在屋。鲁迅问我另一张书桌是谁坐的,我就告诉了他,也谈起即将于6月创刊的《文季月刊》。选画休息时,我又告诉他,由于张天翼的建议,我们准备出一套专为“左联”青年作家编印的《中篇创作新集》。就这样,谈起几位组稿对象时,我提到了葛琴。鲁迅听到这个名字时,像忽然记起一件早已淡忘的往事般,冥思了一回,就抬头对我说:“我记得葛琴有一部小说集,至今未得出版,你们是否可加以考虑?”隔了一阵,又轻轻地像自语般地补充了一句:“我还替她写过一篇序文呢!”我当时完全不知道有这回事,《南腔北调集》并非公开发行,其中有这样一篇序,我毫无印象。鲁迅过去通过书信,曾向良友公司介绍过几种文稿,今天口头推荐,我当然欢迎,并表示将同作者联系。

第二天靳以来上班,我告诉他这件事,他鼓励我争取出版这个集子,并且告诉我葛琴住在杭州,在那里当小学校长。我很快和她取得了联系。这段时间里,她也给靳以写了短篇《一天》,发表在9月号《文季月刊》上;又为我们的《中篇创作新集》写了一个中篇《窑场》。我记得为了出版方面的许多具体问题,她特地从杭州赶到上海,来编辑部和我谈话时,朴素的服装,诚恳的态度,给我留下深刻的印象。她提出要用几篇新作代替旧的。她对过去的旧作自己感到不满,留下的仅《总退却》和《罗警长》两篇。当时我和她都感到,作如此大的变动是否要再送鲁迅先生看看呢?考虑到鲁迅当时已在重病之中,感到不宜再把这些小事去打扰他老人家。葛琴最后说:“那只好出版后再送他看了。”作者那种急于要看到自己被延搁了近三年的作品能和读者早日见面的迫切心情,我是完全能理解的。谁知原稿还在编辑加工过程中,10月19日,鲁迅先生就与我们永别了。作者在后记中留下了她当时无限悲痛的泪痕。她说:

“经过许多波折,这个小小的集子,总算有机会出世了,可是正要付排的时候,却突然的接着这样一个驚心盪魄的消息,说为这个集子作序的鲁迅先生死了!……我原打算出书以后,到上海去看看鲁迅先生,请他对后来加入的几篇批评一下,但是谁料到呢,就这样吝缘,他终于不得看到这个集子和他的序言的付印便溘然长辞了。”

从《日记》看,葛琴和鲁迅分别后,1934年,她曾写过四封信,寄过一篇小说稿给鲁迅,鲁迅复她二次。1935年至1936年,没有通信往来,只在每年夏秋之交,葛琴曾两次从杭州寄赠土产茶叶给鲁迅,借此表达她的崇敬和感激之情;最后一次,离他逝世不过两个多月。

(右图为上海良友图书公司,本节三张照片均由章靳以之女章洁思提供,小鹰注)

三

《总退却》终于在1937年3月出版。但是这本多灾多难的小说集,问世不久,又遭遇到“八·一三”抗日战争的浩劫,“良友”地处战区,存书损失浩大。事后公司曾把书籍损失情况分别通知有关作者。葛琴在另一本书中有一段感想说:

“可是当这集子(指《总退却》)出世不久,抗战开始了。事后得书店通知,才知十分之七的存书,扫数给敌人的炮弹毁灭了。”她讲到听到这个消息时,似乎也不觉得怎么心痛。因为“我们在敌人炮弹下牺牲的东西太多了,这区区几本书实在算不得什么。但从此,对于在身边那仅有的孤零零的一本,不免格外爱惜起来。每次辗转奔波,不远千里地叫它跟着自己跑路,总算一直到现在,没有遭到什么意外。”

1942年岁尾,我从上海绕道到达桂林,准备把“良友”重新建立起来。那时,从四面八方来的文艺界人士,群集在这个号称“山水甲天下”的桂林,在上海孤岛时就听说它是大后方的文化城,一见果然名不虚传。30年代我在上海所熟悉的很多作家朋友都在那里。当时葛琴在《力报》主编文艺副刊,邵荃麟在领导桂林最大的一个出版事业──文化供应社,并主办《文化杂志》。我到桂林后不久就去拜访他们。他们住在一栋小楼上,简单朴素的战时家庭陈设,到处散乱着书籍报刊。葛琴热情地招待我坐在一张竹制的沙发上,高兴地说我是一位远方来客,要我好好谈谈上海孤岛见闻。他们听我说到“良友”已在上海遭日寇查封,这次将在桂林复业,便表示十分欢迎,愿意尽力协助。葛琴还问起《总退却》的命运,她希望能在桂林重印一版,我答应了。后来“良友”在桂林复业,用土纸重印了张天翼、耿济之等的沪版书,但当《总退却》准备列入重排计划时,敌人占领衡阳,进逼桂林,我们大家都先后逃往重庆去了。

此后,直到解放后在北京举行第一次全国文代大会时,匆匆见了一面。粉碎“四人帮”后,才知邵荃麟已于1971年被残酷迫害去世;葛琴在隔离审查期间,身患重病,未得及时医疗,因而至今尚未复原。但不知她的健康情况究竟如何?

四

当我准备写这篇回忆史料时,对葛琴在《总退却》后记中下列一段话不易理解。1933年底,鲁迅把序文交给她后,接着她说:

“不久,那位帮助我出版的至友,突然遭着不幸的事故,于是出书的希望又断绝了,那时──一九三四年──正是出版界最黑暗的时期,要靠写作维持生活,几乎是不可能,于是我又被掷回到农村中去。”这究竟是怎么一回事?这位至友是谁呢?遇到什么不幸事故,因而使这本书迟出了三年呢?(右下图:赵家璧,1981年,上海)

我开始认为这只要写信去北京,问问葛琴,三言两语即可解释清楚。信去后久无回音,有位朋友告诉我,葛琴患的是和张天翼同样的病。我去冬在京看望过张天翼同志,离开他家后,心中说不出地难过,我希望她可能会比天翼好一些,他们两人是30年代的好朋友,都是受“四人帮”迫害致残的。不久,她女儿邵小琴同志复信来了,说:“你信中提到有关《总退却》的问题,我母亲已记不起来了。实在遗憾,她失去了表达能力,她听到你要写这篇文章,她很高兴,频频点头,只是有话说不出。万恶的‘四人帮’夺去了她的声音。对于一个作家来说,失去了表达能力,是最大的痛苦啊!”我读完信,思潮起伏,感慨万千:30年代亲来“良友”与我第一次联系稿件时年轻淳朴的葛琴形象,40年代在桂林盛情接待我的种种往事,一幕幕浮现在我的眼前,而我却没能如她所愿般在内地为《总退却》重印一版,遗憾至今。想到这样一位在白色恐怖笼罩着的旧上海,出生入死地为党工作,同时写出了许多篇被鲁迅称为“点出了中国眼睛”的好作品,仍然坚强地活了过来的女作家,竟在十年浩劫中,身心遭到如此惨无人道的摧残,怎么会使我相信是事实呢?无怪香港有位记者写了一篇访问记,标题是《葛琴有话要说!》这是多么沉痛的控诉啊!

于是我只有设法去请教与葛琴早年熟悉的其他老作家了。我想到了吴组缃同志,托小琴去找组缃。组缃告诉小琴,当时叶以群在上海出版界工作,与葛琴很接近,这位至友可能指的是他。小琴回家再仔细问她妈妈,经过葛琴一阵苦苦的回想,才连连点头,表示至友就是叶以群。(右下图)

那么,叶以群把《总退却》交给哪个出版社,以后又遭到什么不幸呢?这个问题,楼适夷同志帮助我解决了。他告诉我,他自己是1933年9月被捕的,“我被捕后,天马书店是由以群联系左翼关系的,他那时有关系的,当为天马书店。”至于叶以群所遭遇的不幸事件,老诗人任钧同志为我提供了他的亲身经历。他告诉我:“以群同志是在1934年夏天被捕的,大约是七、八月间。当时我们同被关在南市伪公安局里。他是给一个叛徒出卖的。”任钧同志说,适夷和以群相继被捕后,天马书店的编辑工作由尹庚负责。尹庚同志远在内蒙巴盟文联工作,他热情地答复了我的问题。他说:“我是1935年应天马书店店主韩振业之约,主编《天马丛书》。”当时尹庚也刚从监狱出来,店主和他讲明,所有以前约稿,概不处理,以求安全。早由以群介绍给天马书店的葛琴小说集,当然不在考虑之列了。而以群同志早在1966年8月,在“四人帮”迫害下也不幸在沪逝世了。

纪念鲁迅百年诞辰之际,把当时受到鲁迅郑重推荐的革命文学青年的早期作品,做一些考证、研究工作,也许能为现代文学史研究者,提供点滴资料。最近黑龙江人民出版社重印鲁迅序、萧红作的《生死场》,我认为是一件很有意义的出版工作。

(录自赵家璧著《编辑生涯忆鲁迅》,人民文学出版社1981年版,119 - 128页;原文发表于《中国现代文学研究丛刊》,1981年第3辑。)

[小鹰附记]葛琴的短篇小说集《总退却》一书,除了由“良友”图书公司於1937年3月3日初版印行了1000册之外,1946年5月和6月大连大众书店也再版发行过。1985年上海鲁迅纪念馆和上海书店为纪念鲁迅逝世50周年,特地编印了一套《鲁迅作序跋的著作选辑》,其中包括《总退却》一书,係据“良友”1937年初版本原貌影印而成,印数3500册。

节录自“永不退却──《总退却》的作者葛琴”

陈 漱 渝

……

同年12月28日下午,鲁迅在内山书店第二次会见葛琴,把序言与文稿交给她。葛琴在《<总退却>后记》中回忆道:

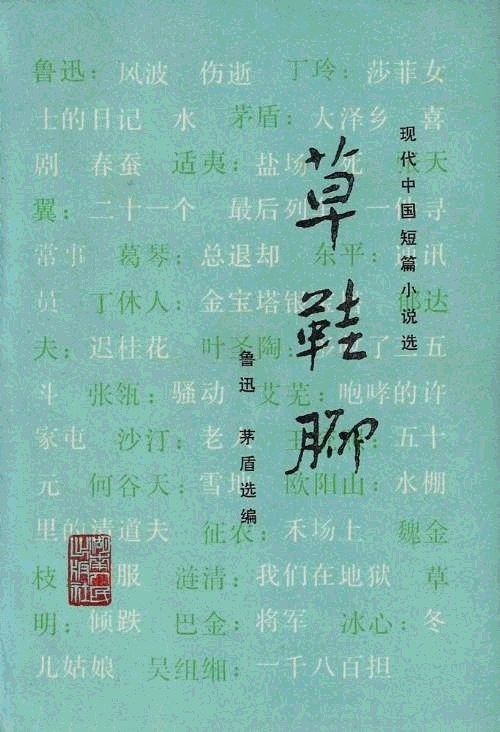

“过了一个星期,序文就写好了。当我第二次去见他时,他很关切地询问我的生活状况,又对于私人事件上作了一次令人难忘的帮助。这时,从流露于他脸上那种真诚的表情,我才认识这位被人家骂为冷酷刁刻的人物,才是最伟大的热情者。”文中提到的“令人难忘的帮助”,指当时临时中央宣传部负责人华岗被派赴东北任特派员,途经山东时被捕入狱,但并未暴露党员身份。监狱通知说,交300元即可赎人。组织上派葛琴前往营救,但经费不足。鲁迅当即将刚收到的100元稿费交给葛琴。当时正在旁边的书店老板内山完造不懂鲁迅为什么要把钱借给这位并无深交的妇女。鲁迅回答道:“有钱的人帮助困窘紧迫的人,不是理所当然吗?”鲁迅当天日记记载:“午后收大阪每日新闻社稿费百,即假与葛琴。”1934年夏天,原推荐出版葛琴作品的叶以群不幸被捕,天马书店改换了编辑,废弃了稿约,葛琴出书的希望断绝了。在葛琴的困难时刻,鲁迅又伸出了援手。经鲁迅与良友图书公司的赵家壁联系,终于在1937年3月推出了这部短篇小说集。不幸的是,出书之时鲁迅先生已溘然长逝。也是在1934年,美国友人伊罗生(Harold R·lsaacs)请求鲁迅、茅盾帮助他选编一部中国现代作家的 短篇小说集《草鞋脚》,由他译成英文在美国出版。在鲁迅、茅盾的初选篇目中,就有葛琴的《总退却》。遗憾的是,一直拖了40年,《草鞋脚》一书才于1974年由美国麻省理工学院出版社出版。更为遗憾的是,这个译本删去了鲁迅和茅盾推荐的很多篇目,葛琴的《总退却》也在删削之列。1982年1月,北京师范大学教授蔡清富根据鲁迅、茅盾原拟的篇目重编了《草鞋脚》一书,由湖南人民出版社,实现了鲁迅的遗愿。

关于《草鞋脚》书名的来由,茅盾、鲁迅1934年8月22日致伊罗生信中有一段说明:“这本小说集您打算取名为《草鞋脚》,我们也很赞成。鲁迅用墨写的三个中国字,就此附上。”这就是说,为该书取名的是伊罗生,题写书名的是鲁迅。但鲁迅、茅盾推荐的作品中并没有直接以“草鞋脚”为篇名的小说。关于“草鞋脚”这三个字的含义,1932年11月27日下午鲁迅在北京师范大学发表的演讲《再论“第三种人”》中略有解释。大意是:先有人穿着皮鞋踏进文坛;三、四年前,泥脚的工农穿着草鞋也踏进了文坛──这就是中国新兴的普罗文学。不过鲁迅此前的作品中似乎并未出现过“草鞋脚”一词,倒是葛琴的《总退却》中有这样的句子:

“铁路的那边,集中着草鞋脚的灰衣兵。”“于是在病人的下流的骂声里,有力的皮鞋脚,跟着癞蛤蟆一样的护士小姐去了。”《总退却》是在《再论“第三种人”》之前公开发表的,鲁迅用“草鞋脚”比喻普罗文艺,是否会受到葛琴作品的影响呢?我以为这种可能性不能排除。1934年,葛琴离开上海到杭州,先后在城西小学、裕成小学任教。她经常跟鲁迅保持书信联系。葛琴爱喝绿茶,尤喜“碧螺春”。每到产茶季节,她都会给鲁迅寄上或托人捎上一些新茶。比如1934年8月25日鲁迅日记记载:“得葛琴信并茶叶一包。”1935年6月10日鲁迅日记记载:“葛琴寄赠茶叶一包。”茶叶虽轻心意重,茶水味浓情更浓。葛琴借茶叶表达对鲁迅感念,成为了中国现代文学史上的一段佳话。

……

以《总退却》蜚声文坛的葛琴,一生是永不退却的一生。她从“四·一二”反革命政变的血泊中站起来,昂首走上了左翼文化战线。当时她面临着灾祸,贫困、丧子的悲苦境遇,受到生活皮鞭的残酷挞击,但仍然紧握着那支战斗的笔。在长期的白色恐怖下,在危险的地下工作中,葛琴在龙潭虎穴掩护了很多新四军干部和革命人士,即使自己面临被缉捕、坐牢、杀头的险境也从不是畏缩。在“十年浩劫”中,她虽然被迫害瘫痪失语,但仍用笑声和眼泪表达鲜明的爱憎之情,坚信活下去就会赢来胜利。反对退却,永不退却,这在我看来是葛琴给我们留下的宝贵精神财富。

(原载2009年2月12日、26日《人民政协报》)

[附录一]

茅 盾

现在回过头来讲一九三四年伊罗生编选《草鞋脚》的经过。《草鞋脚》是一本英译中国现代短篇小说集,由鲁迅和我协助伊罗生编选的。伊罗生是美国人,原名哈罗德·艾萨克斯,伊罗生是我们替他取的中国名字。他是一九三O年到的中国,任上海两家英文报纸《大美晚报》和《大陆报》的记者,并于一九三一年深入中国内地(西南)旅行。一九三二年回到上海后,在史沫特莱的建议与协助下,由他出面,于一九三二年一月十三日创办了英文刊物《中国论坛》。因为他的没有政治倾向的身份,从公共租界工部局取得办《中国论坛》的执照比较容易。我和鲁迅是通过史沫特莱的介绍认识伊罗生的,当时他很年青,才二十多岁。《中国论坛》出版了整整两年,在这期间我们与伊罗生常有往来,许多中国报纸不准刊登的消息,我们就通过《中国论坛》报道出去,例如“左联”五烈士被国民党反动派杀害的消息,就首先公开登在《中国论坛》上。

到一九三四年一月十三日,《中国论坛》停刊了,因为伊罗生和史沫特莱在《中国论坛》的编辑方针上发生了分歧。我和鲁迅应伊罗生之请帮他选编《草鞋脚》,就是在他不编《中国论坛》之后。他找到我们,说他不打算当记者了,准备集中精力编一本中国现代进步作家的短篇小说集,希望我们为他提供一个选目,以及一份关于中国左翼期刊的介绍。他还要求鲁迅为这小说集写一篇“序言”,要求鲁迅和我各写一篇小传。鲁迅和我帮助外国朋友编选中国短篇小说集,这是第二次了。第一次是为斯诺所编《活跃的中国》的选目提供意见。但斯诺编的那本小说集,侧重于老作家的作品。为此我们曾多次谈到应该选译一本新进作家的小说集,把它介绍到国外去。鲁迅一九三三年十一月五日给姚克的信中,也讲到这个想法,他说:“现在新出台的作家中,也很有可以注意的作品,倘使有工夫,我以为选译一本,每人一篇,绍介出去,倒也很有意义的。”姚克和我们认识约在一九三三年初,那时他还是东吴大学的学生。东吴大学是苏州的一个教会学校,以英文程度高著称。可是姚克最初给鲁迅写的一封信,却是大谈昆曲,而且是用毛笔写在花信笺上的,字也写得不错。他还打算把鲁迅的一个短篇译成英文。鲁迅问我认不认识他,还给我看他的英文译稿,果然英文程度不错。鲁迅认为一个青年学生而中外文底子都不错是难得的,就跟他通起信来,并支持他把《呐喊》中的一些作品译成英文。后来,大概又把他介绍给了斯诺,与斯诺合作,帮斯诺翻译《活跃的中国》。以上是闲话。

鲁迅和我接到伊罗生的请求,就在一起作了一次研究,认为这是一个难得的机会,可以把“左联”成立以后涌现出来的一批有才华而国外尚无人知晓的青年作家的作品介绍到国外去,也弥补了斯诺那本书的不足。因此鲁迅和我都很热心,对伊罗生提出的要求,决定尽量予以满足。我们研究了选题的范围和选目,以及介绍左翼期刊的内容。鲁迅因为要写“序言”,就推我拟出选目的草稿和左翼文艺期刊的介绍;我还写了几则作者简介供伊罗生了解。我们拟定的选目包括二十三位作家的二十六篇作品,分七类:关于农村生活的有夏征农的《禾场上》等五篇,关于工人生活的有欧阳山的《水棚里的清道夫》等三篇,关于“一二八”及东北义勇军的有葛琴的《总退却》等三篇,关于苏区生活的有东平的《通讯员》等三篇,关于白色恐怖的有适夷的《死》一篇,关于内战及士兵生活的有涟清的《我们在地狱》等二篇,其它方面的有郁达夫的《迟桂花》、冰心的《冬儿姑娘》等五篇,以及丁玲的二篇(《莎菲女士的日记》、《水》),鲁迅的二篇(《风波》、《伤逝》)。对左翼文艺期刊,介绍了《太阳》、《创造月刊》、《萌芽》、《前哨》、《文学导报》、《北斗》、《文学月报》、《文学杂志》、《文艺新闻》等二十一种。我和鲁迅又写了几百字的《小传》,连同鲁迅写的“序言”,一起交给了伊罗生。不久,大约是三月底,伊罗生就和他的夫人搬到北平去了。

两个月后,我们正为他久不来信而惦记,伊罗生给鲁迅寄来了第一封信。鲁迅当即把信送给我看。从信中我们知道伊罗生已把选目中各篇大致浏览了一遍,也找到了一些介绍作者的材料。他认为全书太长,有些作品字数太多,希望能删减,并举了丁玲的《水》和吴组缃的《一千八百担》为例(《水》有二万四千字,《一千八百担》有一万五千字)。但是,这两篇不论在内容和技巧上都是比较重要的有特色的作品。我来到鲁迅家中商量如何回信,鲁迅说,他嫌篇幅长,我们就换几篇短的罢。于是由鲁迅写了回信,大意是:全书如太长,同意他酌情把不相宜的删去,并提出《一千八百担》我们打算换一篇短的。又过了一个多月,伊罗生来了第二封信,这封信中他实际上提出了一个新的选目,不仅删掉了篇幅长的,而且把他不熟悉的新进作家的作品几乎都删去了,而增加的是老作家的作品,以及他熟悉的“革命文学”时期一些作家的作品,而这些作品的毛病是概念化和公式化。为什么伊罗生作了这样的变动,是否在北平受到了什么影响,就不得而知了。我又同鲁迅研究。鲁迅说,看来外国人的眼光究竟和我们中国人的不同。我说,向国外介绍新进作家本是编这本书的宗旨,我们应该再坚持。鲁迅说,“你就来起草一封回信,对这一点再加以强调;至于具体的篇目,只对几篇实在不好的提出意见,免得他为难。”我当即摊开纸砚写了一封回信,其中第三条意见是:“由一九三O年至今的左翼文学作品,我们也以为应该多介绍些新进作家;如何谷天的《雪地》及沙汀、草明女士、欧阳山、张天翼诸人的作品,我们希望仍旧保留原议。”此外,信中提出蒋光慈的《短裤党》和龚冰庐的《炭矿夫》可以不选,我的《秋收》也可以删去(因为已选了《春蚕》和《喜剧》),但可以增加楼适夷的《盐场》。这封回信,鲁迅签上名,就寄出了。到了七月底,伊罗生就来了回信,他接受了我们的部分意见,删去了《短裤党》和《炭矿夫》,保留了《雪地》,增加了《盐场》,又提出请我们另选一篇张天翼的短篇。但是对于我们没有提具体意见的篇目却没有变动。他的解释是:字数太多,请人翻译困难,所以采用了原来在《中国论坛》上刊登过的一些译文(共有九篇,其中只有一篇是原选目中有的)。鲁迅看了信,叹口气道,看来只能这样了,我们提出的具体建议他又大致上都接受了,我们就不好再开口了。于是又由我代复一简单的回信,表示“您这最后的意见,我们可以赞成。”并提出张天翼的两个短篇供他选择。又过了半个月,伊罗生把鲁迅“序言”的英译文和他自己写的《引言》寄来征求我们的意见,提议小说集取名《草鞋脚》(原拟名《中国被窒息的声音》),并请鲁迅题签。此外,又问了些具体的问题,但关于选目的问题没有再提起。我和鲁迅看信之后,认为事情大概就此了结了,便决定最后给伊罗生写一封感谢信,并用婉转的口气表示我们的遗憾和希望。这封信也由我起草,鲁迅签名。我们对他写的《引言》表示赞赏,也赞成他用《草鞋脚》这书名(鲁迅当即用毛笔写了“草鞋脚”三个字)。我们说:“我们觉得像这本《草鞋脚》那样的中国小说集,在西方还不曾有过。中国的革命文学青年于您这有意义的工作,一定是很感谢的。我们同样感谢您费心力把我们脆弱的作品译出去。革命的青年作家时时刻刻在产生,在更加进步,我们希望一年半载之后您再提起译笔的时候,已经有更新更好的作品出世,使您再没有闲工夫仍旧找老主顾,而要介绍新人了,──我们诚心诚意这么希望着,想来您也是同一希望吧!”

《草鞋脚》于一九三五年编成,但一直未能出版,直到一九七四年才在美国出版。我看到这本书的目录已是在一九七九年,这最后的篇目选译了十六位作家的二十六篇作品,其中我和鲁迅原来推荐的新进作家的作品只剩下了六篇,吴组缃、欧阳山、草明、张天翼、葛琴、张瓴、艾芜、沙汀、漣清、魏金枝的作品都未收入。老作家的作品被选入的有鲁迅五篇,茅盾三篇,叶绍钧、丁玲各二篇(丁玲的《水》终于未选),郭沫若、郁达夫、王统照、蒋光慈各一篇,其中属于鲁迅和我原来推荐的也只有六篇,而冰心、巴金的作品,皆未选入。并且原来确定的“短篇小说集”的体裁也打乱了,选进了郭沫若的三幕剧《卓文君》和殷夫的诗。

在三十年代,要向国外介绍中国新生的革命文学,实在困难很多。依靠外国朋友著文,是一个办法,但正如鲁迅在《<草鞋脚>小引》中说的:“这些总不免只是西洋人的看法。”把中国作品翻译成外文,自然是更好的方法,但我们自己没有条件和力量办,只能依靠同情中国革命的外国朋友。然而这些外国朋友又往往看重“五四”运动后的老作家,而对于年青的新作家注意不够。一九三三和三四年斯诺和伊罗生先后编选翻译的这两本中国现代作家短篇小说集,就都有这个缺陷。

摘自《我走过的道路》(中),茅盾,人民文学出版社,1984年,242-247页。

[附录二]

(由蔡清富恢復的當年魯迅、茅盾選排的目錄,1981年湖南人民出版社出版)

初选时含26篇如下: 《風波》 魯迅 《多收了三五斗》 葉圣陶 《傷逝》 魯迅 《咆哮的許家屯》 艾蕪 《莎菲女士的日記》 丁玲 《老人》 沙汀 《大澤鄉》 蒲牢(茅盾) 《禾場上》 征農 (夏征农) 《水》 丁玲 《雪地》 何谷天 (周文) 《總退卻》 葛琴 《五十元》 王統照 《春蠶》 茅盾 《水棚里的清道夫》 歐陽山 《通訊員》 東平 (丘東平) 《我們在地獄》 漣清 《金寶塔銀寶塔》 丁休人 (应修人) 《傾跌》 草明 《遲桂花》 郁達夫 《制服》 魏金枝 《騷動》 張瓴 《將軍》 巴金 《死》 適夷 (楼適夷) 《一千八百担》 吳組缃 《一件尋常事》 張天翼 《冬兒姑娘》 冰心 后来通信中又加选用的4篇: 《鹽場》 建南(楼適夷) 《二十一個》 张天翼 《喜劇》 何典(茅盾) 《最後列車》 張天翼

[附录三]

鲁 迅

在中国,小说是向来不算文学的。在轻视的眼光下,自从十八世纪末的《红楼梦》以后,实在也没有产生什么较伟大的作品。小说家的侵入文坛,仅是开始“文学革命”运动,即一九一七年以来的事。自然,一方面是由于社会的要求的,一方面则是受了西洋文学的影响。

但这新的小说的生存,却总在不断的战斗中。最初,文学革命者的要求是人性的解放,他们以为只要扫荡了旧的成法,剩下来的便是原来的人,好的社会了,于是就遇到保守家们的迫压和陷害。大约十年之后,阶级意识觉醒了起来,前进的作家,就都成了革命文学者,而迫害也更加厉害,禁止出版,烧掉书籍,杀戮作家,有许多青年,竟至于在黑暗中,将生命殉了他的工作了。

这一本书,便是十五年来的,“文学革命”以后的短篇小说的选集。因为在我们还算是新的尝试,自然不免幼稚,但恐怕也可以看见它恰如压在大石下面的植物一般,虽然并不繁荣,牠却在曲曲折折地生长。

至今为止,西洋人讲中国的著作,大约比中国人民讲自己的还要多。不过这些总不免只是西洋人的看法,中国有一句古谚,说:“肺腑而能语,医师面如土。”我想,假使肺腑真能说话,怕也未必一定完全可靠的罢,然而,也一定能有医师所诊察不到,出乎意外,而其实是十分真实的地方。

一九三四年三月二十三日,鲁迅记于上海。

[注]:此文收入《鲁迅全集》初版第六卷中的《且介亭杂文》。

[附录四]

鲁 迅

中国久已称小说之类为“闲书”,这在五十年前为止,是大概真实的,整日价辛苦做活的人,就没有工夫看小说。所以凡看小说的,他就得有余暇,既有余暇,可见是不必怎样辛苦做活的了。成仿吾先生曾经断之曰:“有闲,即是有钱!”者以此。诚然,用经济学的眼光看起来,在现制度之下,“闲暇”恐怕也确是一种“富”。但是,穷人却也爱小说,他们不识字,就到茶馆里去听“说书”,百来回的大部书,也要每天一点一点的听下去。不过比起整天做活的人们来,他们也还是较有闲暇的。要不然,又那有工夫上茶馆,那有闲钱做茶钱呢?

小说之在欧美,先前又何尝不这样。后来生活艰难起来了,为了维持,就缺少余暇,不再能那么的悠悠忽忽。只是偶然也还想借书来休息一下精神,而又耐不住唠叨不已,破费工夫,于是就使短篇小说交了桃花运。这一种洋文坛上的趋势,也跟着古人之所谓“欧风美雨”,衝进中国来,所以“文学革命”以后,所产生的小说,几乎以短篇为限。但作者的才力不能构成钜制,自然也是一个很大的原因。

而且书中的主角也变换了。古之小说,主角是勇将策士,侠盗赃官,妖怪神仙,佳人才子,后来则有妓女嫖客,无赖奴才之流。“五四”以后的短篇里却大抵是新的智识者登了场,因为他们是首先觉到了在“欧风美雨”中的飘摇的,然而总还不脱古之英雄和才子气。现在可又不同了,大家都已感到飘摇,不再要听一个特别的人的运命。某英雄在柏林拊髀看天,某天才在泰山搥心泣血,还有谁会转过脸去呢?他们要知道,感觉得更广大,更深邃了。

这一本集子就是这一时代的出产品,显示着分明的蜕变,人物并非英雄,风光也不旖旎,然而将中国的眼睛点出来了。我以为作者的写工厂,不及她的写农村,但也许因为我先前较熟于农村,否则,是作者较熟于农村的缘故罢。

一九三三年十二月二十五夜,鲁迅记。

[注]:原载葛琴小说集,《总退却》,良友图书印刷公司,上海,1937年3月3日初版,后收入《鲁迅全集》初版第五卷中的《南腔北调集》。

[附录五]

小 鹰

最近看到上海《新民晚报》转载的《革命“三剑客”之一葛琴》,作者丁言昭女士希望向读者介绍女作家葛琴曲折的革命人生,这用意是很好的。但我作为葛琴的子女,不得不指出文中有些不实之处。

例如,“鲁迅三次替葛琴修改其处女作《总退却》”一事(见下),据说是取自《杜宣散文选》中的《怀葛琴》。但该书中却没有这篇文章或这样的内容。《鲁迅日记》和所有研究鲁迅的学者都没有这样的说法,我母亲也从来没有提到过这样的事。

其实,对这种说法是不难鉴别真伪的。既然如丁文前边所说,1932年初葛琴“用了一周的时间写出了小说《总退却》,便交丁玲在《北斗》杂志该年第二期上发表”,而葛琴是1933年12月22日为写序事才第一次见到鲁迅先生,这中间哪里会有鲁迅为葛琴三改《总退却》那么“生动”的事情?

而文中涉及葛琴和华岗的关系,则与事实出入更大,还请读者点击参阅拙作小鹰:《一段尘封的往事》(2011年1月20日)(亦见《传记文学》2011年第4期),在此便不一一指正了。

我相信并赞赏作者写文章的“本意是旨在弘扬革命先辈的优良品格”,绝无恶意。只是学界前辈李何林先生、王瑶先生指导学生编《鲁迅年谱》时,反复强调:“为人编年谱写传,不能有闻必录,应认真考察。”至于个人的回忆与事实有出入,这总是不可避免的,因此才需要多方印证,有误之处,改正就好。

刊《新民晚报》,上海,2012年8月17日B5版副刊“夜光杯”。

[后记]

这世上要证明有什么东西,只要拿出来就好;但要证明没有什么东西,那就要费些口舌和功夫了。它需要从逻辑和一般原理来判断,或由其它事实来证否。

丁言昭女士在文中是这样写的:

1940年,葛琴在桂林认识了杜宣。一次他们谈到鲁迅先生对青年的爱护和帮助时,一向沉默的葛琴忽然活跃起来,她说:“我的第一篇小说《总退却》就是鲁迅先生亲自修改的。先生一共改过三次。第一次送去,先生看过后说,写得太乱,教我如何将头绪理顺,我根据先生意见重新写过;先生看后,又提出了很多意见,我又去重写;第三次送去后,当我去取稿时,看见稿子上先生删改了很多地方。先生说,就这样发排吧。当先生送我到门口时,我兴奋地问:还要过多少年我才能成为一个作家?先生哈哈大笑,伸出两个指头说:‘至少还要20年。’”

丁言昭,《革命“三剑客”之一葛琴(1)》,首发于《上海滩》杂志,2012年第7期,后由《新民晚报》副刊于2012-07-19摘要转载。

据作者来信说,她的这个说法是取自《杜宣散文选》(1981.7.人民文学出版社出版)中的《怀葛琴》一文。我手头刚好存有一本该版的《杜宣散文选》,那是杜宣於1983年8月亲笔署名题词赠予我母亲存念的,但该书中却没有这篇文章或这样的内容。

我相信这一段“故事”也并不是丁女士自造的,几年前我在网上好像见到过类似的说法,后来却一度不见了,可能是“自惭形秽”罢?故并没有在意。想不到现在它又在一些有声望的报刊上被人采用,粉墨登场了。

社会之大,无奇不有。出于各种原因,现在网络上对鲁迅和其他名人的“狗仔”行为、“八卦”文字不少,它们无中生有,颠倒黑白,油盐酱醋,绘声绘色,有时甚至还编造来源出处,信誓旦旦,让读者上当。然而,如果一位有声誉的作者,对此不依常识判断,不亲自考察核实,轻信流言,又把它据为己有,写到自己的作品里去正式发表,那结果就和替人“洗钱”一样,用自己的笔为他人做了点粪成金的蠢事,任凭造谣者在暗中窃笑,而谣言也从此就有了个“出生证”。

现在国内许多文章在引用资料时故意不注明出处来源,以为可以增加自己博学的“声望”,但也可能因“鱼目混珠”、“以讹传讹”而成人笑柄。这也是现今出版界的一个弊病。

这件事亦不失为一个好的例子和教训,让读者在这信息爆炸的时代,保持独立思考的精神,不去“人云亦云”,警醒地分辨所看到的各种资料之真伪。是为记。