[纪念回忆]

小鹰:一段尘封的往事 (2011年1月20日)

《附录一》骆耕漠:一件不应该发生的事 (2002年)

《附录二》赵俪生:谈华岗:书生气害他丧命 (2010年)

一 段 尘 封 的 往 事

小 鹰

如果不是近来有人恶意中伤、歪曲炒作,我是不愿意披露我父母邵荃麟和葛琴早年生活中的这一段往事的。这其中既有革命者被捕、亲友营救的过程,又有爱情离合、家庭重组的恩怨,以及挾怨报复等人性情感的交错纠结;它既有为革命斗争坚贞献身的故事,又有情感变化的私生活情节。这是一个早年革命者们真实的、痛苦的生活写照。

这段往事涉及了一个名叫华岗的人。

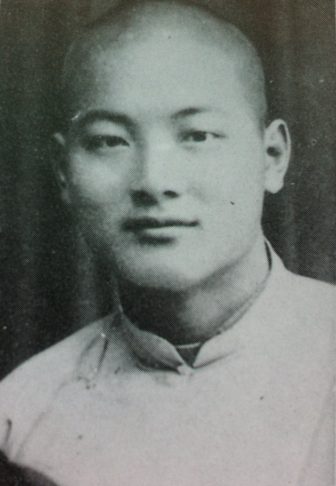

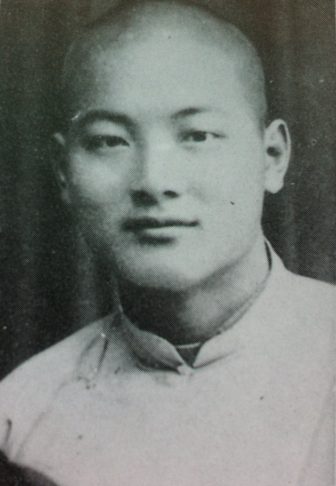

华岗(1903─1972)是中共早期职业革命家(右图)。1924年加入中国社会主义青年团,1925年8月加入中国共产党,历任青年团上海沪西区委书记、浙江省委书记、江苏省委书记和顺直(河北)省委书记、中共湖北省委宣传部长等职。他作为一个勤奋的学者,曾著有《1925─1927年中国大革命史》、《社会发展史纲》、《中华民族解放运动史》、《苏联外交史》,以及《美学论要》、《规律论》等专著16部。1930年还翻译出版了《共产党宣言》等著作。

我的母亲葛琴在苏州乐益女中读书时,受到过任教的中共早期领导人侯绍裘、张闻天、叶天底等老师的启蒙和培养,1926年11月在上海大学经王茀仑、郑普秋介绍加入了共产党。1926年秋葛琴在上海与华岗结识。1927年“四·一二”政变之后她被调往团江苏省委,与华岗、邵荃麟一起工作。同年5月与华岗同居,婚后育有一女(1928年3月)、一子(1931年9月)。其间她随华岗赴河北、湖北、上海等地党团机关做秘密工作。1932年9月华岗被调任中共满

照片:华岗

洲特委书记,去东北途经青岛被捕,他否认是党员,后判5年,被羁押於济南第一监狱。1937年2月又被转送武昌反省院。

1975年9月我为父母在文革中的冤案平反的事,找冯雪峰伯伯(1903─1976,左图)了解过这一段历史。1933年上半年冯雪峰曾任中共上海中央局宣传部干事,妈妈是中央局宣传部的机要内交。据冯雪峰回忆,“1933年初上海得到消息,知道华岗被捕后未暴露身份,组织上一面请求民权保障同盟等组织进行营救,一面也要葛琴自找社会关系设法营救。葛琴曾向组织上提出去青岛了解情况,当时是由中央局宣传部长朱镜我批准的。葛琴去后,不久即回上海向朱镜我报告过见到华岗的情形。1933年下半年我调到江苏省委当宣传部长,和葛琴无工作关系,但仍在上海见过几次面。我是1933年12月离开上海到中央苏区去的。”参加“长征”之后,1936年冯又回到上海工作。据张伟、马莉、邹勤南1984年编撰的《葛琴生平年表》[1]的说法,葛琴是1934年1月去山东营救华岗,这恐有不确,因为如果是这样,那时已离开上海的冯雪峰是不会清楚地知道此事的始末。

照片:冯雪峰

而冯的亲笔证明却符合葛琴自己对1932到1933年这一段所发生的事件的描述[2]:

我开始写小说,是在一九三二年的春季,那时几位朋友都热烈地劝我从事文艺工作,于是便在《北斗》上发表了第一篇《总退却》,接着在《现代》上又发表了几篇。但是不久,灾祸和贫困突然把我击落到一个极困苦的环境里,而孩子苏苏又在这时死去,一切的不幸都同时向我压下来,我只得离开上海到偏僻的农村中去。在生活鞭子残酷的撻击下,焦头烂额的奔波着,几乎把写作的兴趣完全丧失了。一直到一九三三冬天,重来上海,才又继续写了几篇。

1975年我的舅舅葛行之(右图,1978年和舅母)也来信谈到这一段往事,他甚至把1968年12月18日写给外调人员的交待材料也抄寄了给我。信中他谈到更多的事件经过和营救细节如下:

华岗平时只用刘少陵这个名字,知道刘少陵即华岗的人很少。他写家信也用少陵名字。

华岗是“一·二八”事变后离开上海去远方的,时间应该是1932年秋冬。当时你妈住在上海斜乔青海路某里弄的一家成衣舖楼上,那时我在虹口公园对面的文化学院上海第二附中读书。华岗在上海时,外埠有信件均寄我学校收转,从来不寄到住所,另一原因住所也经常迁移。华岗有时陪我去取信,但从不同我到学校,总在附件电车或汽车站等我。华岗离开上海后,你妈妈就叫我单独去取信。她还特地给我些钱,要我私下给门房,关照有我信不要放到信拆中去,收下后直接交我。有一次我收到华岗的信,信上说什么经商途经青岛得病住院,你妈妈看后哭了,说少峰(华岗读书时所用的名字,引者注)在青岛出了毛病,被捕了。经葛琴报告后,组织委托在北方军人中

照片:葛行之舅舅和舅母,1978年。

有关系的共产党员宣侠父(左图,1899─1938,黄埔一期,左联盟员,引者注)去营救。 宣到北方通过吉鸿昌、方振武、高桂滋、孙殿英等人打电报给山东的韩复榘。宣侠父曾把这些人打给韩复榘的电报,以及韩复榘允应调查的电文底稿都抄寄来过。宣侠父给葛琴的信我是见过的。

此外,你外公还请钱道熙(你外婆的族弟,你妈叫他舅舅)专程去青岛,因钱在青岛任过事,据说他可以找伪青岛市市长沈鸿烈疏通。钱去后,外公深恐他不抓紧进行,特嘱外婆和你妈同去青岛,这样外婆有什么话对自己的族弟都可以讲。不过,事后你妈讲,钱并未积极设法营救,在旅馆里叉叉麻将等,她大有意见。后来你妈和外婆还去济南监狱探望华岗。据说,当华岗知道外婆陪你妈来济南时,感动得流泪了。回来后,华给你妈和他父亲的家信也是我收转的。

宣到北方通过吉鸿昌、方振武、高桂滋、孙殿英等人打电报给山东的韩复榘。宣侠父曾把这些人打给韩复榘的电报,以及韩复榘允应调查的电文底稿都抄寄来过。宣侠父给葛琴的信我是见过的。

此外,你外公还请钱道熙(你外婆的族弟,你妈叫他舅舅)专程去青岛,因钱在青岛任过事,据说他可以找伪青岛市市长沈鸿烈疏通。钱去后,外公深恐他不抓紧进行,特嘱外婆和你妈同去青岛,这样外婆有什么话对自己的族弟都可以讲。不过,事后你妈讲,钱并未积极设法营救,在旅馆里叉叉麻将等,她大有意见。后来你妈和外婆还去济南监狱探望华岗。据说,当华岗知道外婆陪你妈来济南时,感动得流泪了。回来后,华给你妈和他父亲的家信也是我收转的。

这些活动虽未有成效,但对华岗的营救并没有放弃,后来甚至连鲁迅先生也介入了帮助。

照片:宣侠父

据《葛琴生平年表》所记,1933年12月20日葛琴和邵荃麟、周扬、魏猛克等几个朋友一起到北四川路的内山书店去见鲁迅先生。鲁迅热情地接待了他们,并引他们到书店对面的一家咖啡馆里长谈了两小时。鲁迅翻阅了葛琴带去的作品原稿,答应为她的小说集写篇序。席间,葛琴把华岗被捕的消息告诉了鲁迅。12月28日葛琴如约去取鲁迅的序文稿,鲁迅在交给葛琴序文稿的同时,把当天才收到的一百元稿费全部给了她,说这是帮助她营救华岗的。鲁迅还说,华岗的《中国大革命史》已出版,有一部分在内山书店发售,还有几十元钱的版税也请一起带去。

此事在《鲁迅日记》中有这样的记载:

“午后收大阪朝日新闻社稿费百,即假与葛琴。”这笔钱是1933年12月5日鲁迅应该报刊之约用日文写的一篇杂文《上海所感》的稿酬,译文后来收入《集外集拾遗》。而葛琴在鲁迅去世后作的《<总退却>后记》[2]中则有写道:“过了一个星期,序文就写好了。当我第二次去见他时,他很关切的询问我的生活状况,又对于我私人事件上作了一次令人难忘的帮助。这时,从流露于他脸上那种真诚的表情,我才认识这位被人家骂为冷酷刁刻的人物,才是最伟大的热情者。”据与华岗同牢的王姓难友后来回忆,华岗当年在狱中也的确收到过由葛琴经手的这笔资助。[3]

此后,对于华岗的关切和营救一直持续着。据《葛琴生平年表》记载,1937年2月葛琴邀请叶以群、张天翼到家乡丁山搞创作。后陆续又有邵荃麟、王惕之、梁文若、契萌、刘白羽、蒋牧良、吴组缃等参加。这次丁山集会的主要内容除了文学作品研讨之外,还有“商谈如何营救被国民党反动派抓起来的楼适夷、华岗等进步作家。”

关于“商谈营救之事”,这里要提一下作家吴组缃。1935年初吴组缃应爱国将领冯玉祥将军之邀,作了他的国文教员,二人关系密切。11月底冯玉祥应国民党爱国人士的邀请,抵南京敦促蒋介石停止内战,一致抗日,并出任国民党政府军事委员会副委员长。吴组缃回忆道[4]:那时

“就有熟人和我谈及营救被关押的政治犯的事。冯为做好团结抗日的工作,也曾多次问过我和我们许多人,有没有朋友被无理关押,需要他帮忙的。我把这话与天翼(张天翼,作家,中共地下党员,引者注)谈了。天翼连忙说,这很要紧,支持我进行活动。”正因为他有这一层关系,作家朋友们特别邀请吴组缃也来参加丁山集会。吴组缃写道:“我记得丁山之行以后,我直接向邵荃麟同志要了两回名单,由我交给冯玉祥亲信的副官。我听冯的副官说,经冯救出的

照片:葛琴、荃麟和参加文学研讨活动的部分作家1937年在宜兴丁山。从左至右 前排:葛琴、邵荃麟、葛沐春(葛琴的父亲);后排:刘白羽、叶以群、徐芝瑟、梁文若、张天翼、于岩。

没有办什么手续。……后来楼适夷出狱,还受到冯玉祥的礼遇,请他同老舍住在一起,在冯那里住过一个时期。”

楼适夷原是关在南京的陆军监狱,对冯玉祥来说是“近水楼台”,而那时已羁押在武昌反省院的华岗,则因“鞭长莫及”,并未因冯的出手而获释。

这次丁山集会引起了国民党当局的注意,当地的特务严密监视着他们的行动,曾多次爬到屋顶、窑上窃听。1937年5月20日宜兴县国民党党部的《宜兴日报》在头版头条登出了这样一条消息:“左翼作家云集丁山”。吴组缃回忆道:

“为了避免不必要的意外,大家开会商量后,便各自散了。这是邵荃麟和朱凡两位的主张。”

1937年7月7日震惊中外的“卢沟桥事变”发生了,自此,我国的抗日战争全面爆发。不久,陕北的中央红军被改编为国民革命军第八路军,南方十三个地区的红军游击队改编为国民革命军新编第四军。抗日民族统一战线正式形成,第二次国共合作开始了。

抗日战争和国共的合作也急剧地改变了华岗、邵荃麟和葛琴的命运。

1937年10月八路军南京办事处派朱镜我、张三扬(右图)到杭州与邵荃麟、葛琴、刘保罗等六人接上组织关系。其后他们作为战时抗日政治工作队立即被派往浙江,邵、葛在绍兴加入了共产党领导的浙江流动剧团,在城乡宣传抗日救亡。而几乎是同时,在武汉,经八路军办事处的董必武与国民党当局交涉,任作民、华岗等政治犯於1937年10月16日自武昌反省院被无条件释放出狱,重获自由。

葛行之舅舅1968年写的交待材料中讲:

“华岗从武汉反省院出来后,担任《新华日报》工作,葛琴从浙江赶到汉口,发觉华岗已另有对象,不理睬她了。”

“有一次,我突然接到华岗来信说已与葛琴分手,把责任完全推向葛琴。当时我们很相信华岗,所以很气愤,连葛琴家信我们看都不看,原封退回。直到1942年,我在党训班学习,王子达同志问

照片:张三扬

起我有关葛琴的情况,我据实以告。他认为我们这样处理不妥当,华、葛的事,责任要华多负一点,长江局对华岗还批评过。后来我把这一情况告诉了我父亲,才恢复和葛琴的通信关系。”

1975年9月20日下午,我去看望原文化部副部长夏衍。在谈到华岗时,夏衍也是这样讲,即

“1937或1938年,华岗因另有所爱,嫌弃了葛琴。葛琴后来与邵荃麟结婚。”

对于葛、夏的说法,这里有一个间接的旁证。有一位当年同在浙江流动剧团的林芷茵在1979年8月10日写了一篇回忆邵荃麟的文章[5],其中她这样记道:

记得那是在1937年11月间,剧团流动演出到了绍兴。保罗兴奋地告诉我们:将要有一批新同志来参加我们的团体了。……果然,过不了几天,就陆续地来了六七位新同志。其中有一位,年龄看来要比其他的人要大得多,有三十出零了,穿一身深色中山装,瘦长身材,目光深沉,举止文静,讲着一口宁波土音很重的浙江官话,原来他就是邵荃麟同志。那时,葛琴同志也常到剧团来玩,她身体健壮,态度亲切,给大家印象很深,但她并没有参加剧团工作,不久就离去了。

这就是说,葛琴当时并没有和邵荃麟一起留在浙江流动剧团,那么,葛琴是到哪里去了呢?从时间和地点上看,很可能就是如舅舅所说的,

“从浙江赶到汉口”为去看望刚出狱不久的华岗而离开剧团的。这一点可以间接表明当时葛琴和邵荃麟还没有结合。

应当指出,《邵荃麟百年纪念集》中的邵荃麟年表[6]讲,1937年10月在杭州恢复党组织关系,

“自此,与葛琴在共同的革命道路上结为终身伴侣。”的说法恐怕是不够准确的。

按照《葛琴生平年表》所记,葛琴是在1938年4月於浙江龙泉

“和华岗脱离关系,跟邵荃麟结合。”也就是说,他们的结合是在1937年秋冬她赶去汉口对与华岗的关系做了最后的努力之后才发生的。这些说法在时间上来看,是彼此吻合而可信的。

而芷茵在《春雨》一文中又这样提到过1938年秋天在金华与荃麟和葛琴重逢的情景:

“我们带着疲惫的身体走进了荃麟的家。他和葛琴同志以惊喜的神情接待了我们,彼此诉说着别后的遭遇。不用说,他们的小小的屋子就暂时成了我们的‘家’。葛琴同志像大姐姐一样照顾我们,连我们在旅途中掉落了的衣服扣子,她都要亲手给我们缝上。”的确,荃麟和葛琴那时已是有了自己的“家”了。

不可否认,当华岗身陷囹圄时,葛琴和邵荃麟在工作和文学上有过密切的交往,因此,二人之间不可能不发生友谊和感情。《葛琴生平年表》记有,1936年4月

“邵荃麟到杭州看望葛琴,并一起交谈了创作问题。邵说了一些题材,得到她的鼓励。邵的第一篇小说《糖》即由她看后寄到上海发表。”而从后来在1937年《丁山集会》时的集体照片中,也可以看出同立在前排的葛琴和荃麟的关系要较与其他人更密切些。然而,葛琴受过良好的家教,是个矜持庄重的女性。她是个有夫之妇,懂得分寸,规避过分表达自己的情感。从在丁山的另一张三人照片里,我们可以看出,葛琴上身刻意略微

照片:自右至左,荃麟、葛琴、刘白羽1937年在丁山集会。

倾向於毫不相干的刘白羽一侧,而邵荃麟也同时稍许偏向另一侧,彼此谨慎地保持着一定的距离。他们二人这一瞬间的肢体语言传达了一个微妙的信息:那时葛与邵之间的感情并没有越界。事实上,我舅舅1975年的信中讲到《丁山集会》结束时,曾这样写道:

“你妈离开丁山后到杭州还在龙游华岗家中住过一个时期。”看来,一张图片胜过千言万语,这话大约是不错的。

本来在社会里,由于各种原因夫妻长期分居而离异,是很普通的事,不只是在动荡的旧时代,即使现代夫妻分居海内外者也常有情感变异发生,不值得外人说三道四。我这里讲述那些营救的细节、彼此印证时间地点、考证他们结合的过程等等,为的是说明葛琴感情的转换并非轻率之举,更不是什么油滑之辈杜撰的那样:“华岗坐牢,葛邵调情”,“护理着护理着,同志爱就转变为夫妻爱。”等富有“刺激性”的猥琐描述。人固有七情六欲,而感情的事也很难断定孰是孰非,但应当说,荃麟和葛琴都是自重的文人,他们对生活的态度是严肃的。

然而,华岗和邵荃麟与葛琴的纠缠并没有就此结束。

1938年秋,华岗任总编辑的《新华日报》赫然刊登了一条消息,指斥龙泉县教育科科长邵荃麟是汉奸。当时国共合作抗日开始不久,这种来自共产党机关报的消息是很令人敏感的。那时邵、葛二人刚从龙泉转到金华工作不久,不但金华地方共产党组织,而且国民党浙江省党部都有过问此事。这件事给荃麟和葛琴造成了相当大的压力和困难。要知道,在抗日情绪高涨的时期,汉奸罪是可能使人掉脑袋的事。幸好,这事件的蛛丝马迹已为人事先有所察觉,以至诬告者的阴谋最终败露。据当年与邵荃麟同在金华工作的骆耕漠回忆[6],是华岗之弟华白沙的一封被撕碎的诬告信底稿被荃麟发现,从而泄露了“天机”。而荃麟来到金华之时恰是华白沙离去不久,且又刚好住在华住过的同一栋房子里,这真可谓是“天网恢恢,疏而不漏”。(见附录一)

照片:骆耕漠,1938年。

原文化部副部长夏衍1975年告诉我:

“华岗因为葛琴与邵荃麟的关系,为泄私愤、图报复,竟写匿名信诬陷邵荃麟。这事后来查清楚是华岗搞的,他自己也承认了。周恩来当时在重庆办事处,对华岗为私人目的搞政治陷害非常生气,曾经开会批评过华岗。这是我在重庆时听总理亲口讲的。长江局给了华岗处分,大概是严重警告。华岗可能因此而去了云南,在那里教书。”

人非圣贤,亦非草木,加之我难以想象,长期的囚禁生活对一个人的心理会造成什么样的影响或误会,因此在这里,除了讲出我所知道的事实之外,对这些历史事件我没有资格和权力作任何论断。我只能重复骆耕漠的说法:这是一件不应该发生的事。

尽管华岗做了这些事情,但应当肯定他在国民党监狱里的表现是坚定的。他从青岛被捕到济南监狱和武汉反省院,均未暴露自己就是华岗,不承认是共产党员。据舅舅在信上讲,华岗一直都说自己叫刘少陵,浙江金华人,外出经商的。1932年3月山东省委书记任作民(任弼时之弟)在济南被捕,华岗与他在济南和武汉长期同狱关押。任作民在其传略[8]中对刘少陵(即华岗)在狱中的立场和表现是十分肯定的,认为他是仅有的几个可以在一起商讨如何对付反省院方的人之一。而华岗的一生为民族的解放,为我国的教育事业也做过杰出的贡献。

出于这些原因,更因为华岗本人在全国解放之后长期受到极不公正的待遇,我尊敬和同情他。对於这些历史材料我一直采取保守的态度,除了文革中为我父母向党中央写过申诉材料之外,没有对外宣扬过。假如没有人再提到那些令我父母和华岗都心痛的往事,我是不准备披露任何有关内容的,毕竟这属于他们的隐私。

但是,“树欲静而风不止”。我们社会里总有些嘴巴很淡的人,喜好在别人痛苦而严肃的生活经历上轻薄地调侃、寻求刺激。中国文坛不乏这类人,近来也渐成风气;他们喜欢谈论别人的私生活,还要以此来卖钱、成名,实在是很无聊。

几年前我在网上就见到过关于华岗和我父母之间关系的流言,知道有个什么教授,道听途说、捕风捉影地来写什么“回忆录”,但除了主观臆测、恶意调侃之外,并没有什么正经内容。由于该文趣味低俗、文笔拙劣,有眼力的读者不难看出那纯属是“狗仔”行为、“八卦”文字,我原是不准备理睬。不料,现在这个庸俗八卦居然是又出书又见报了(见附录二)。因此,我不得不费点笔墨把这一段往事讲清楚,替死去的战士挥去“营营地叫着”的苍蝇。同时,也想使人记得鲁迅的话:“有缺点的战士终竟是战士,完美的苍蝇也终竟不过是苍蝇。”(《战士和苍蝇》,华盖集,1925年)

写于2011年1月23日,4月7日2013年补充。

本文曾发表在《传记文学》,北京,2011年第4期,70 - 75页。

《作家文摘报》,北京,2011年5月24日转载。

链接网站首页-阅读更多内容

[文献]

[1] 余仁凯、张伟、马莉、邹勤南,《草明葛琴研究资料》,北京十月文艺出版社,1991年12月第1版,452页。

[2] 葛琴,《<总退却>后记》,原载葛琴小说集,《总退却》,良友图书印刷公司,上海,1937年3月3日初版。

[3] 艾以,《鲁迅与华岗、葛琴夫妇间的一段往事》,载《鲁迅研究月刊》,2000年第3期,81页。

[4] 吴组缃,《谈张天翼》,载《苑外集》,北京大学出版社,1988年8月第1版,305页。

[5] 芷茵,《春雨──忆邵荃麟同志》,原载《东海》1980年第2期;后收入《邵荃麟百年纪念集》,文化艺术出版社,北京,2006年10月第1版,34页。

[6] 邵济安、王存诚,《邵荃麟生平及著译年表》,载《邵荃麟百年纪念集》,文化艺术出版社,北京,2006年10月第1版,447页。

[7] 骆耕漠,《我对荃麟同志在浙江的片断回忆》,载《邵荃麟百年纪念集》,文化艺术出版社,北京,2006年10月第1版,54页。

[8] 任作民同志传略,见《山东省志资料》,1959年第3期,中国科学院山东分院历史研究所编,山东人民出版社,1959年7月1日。

(返回)

《附录一》

我对荃麟同志在浙江的片段回忆

骆耕漠

一、一件不应该发生的事情

我1937年11月离开上海至浙江,1938年2月初到了金华,在这里我第一次见到荃麟同志。那时他正与刘保罗同志带领浙江流动剧团从杭州到了金华。抗战初期的金华是我党在敌后的一个重要文化中心和统战工作阵地,聚集了大批进步的文化人士和抗日青年,地下党利用各种公开合法的身分宣传抗日、团结群众、开展斗争。当时荃麟同志的公开身份是龙泉县教育科科长。

1938年10月10日台湾义勇队在金华正式成立,在一家旅馆由台胞李有邦出面召开了记者招待会。义勇队中有从老家龙游出来到金华治病的华白沙(华岗之弟─引者注)和浙大学生张毕来。我同华白沙1927年曾一起关在监狱,在监狱中他用的名是谢芬。华白沙9月底来金华,住在我租的房子楼上,招待会后若干天,因治疗无效转上海。他离开后荃麟来到金华,与我一起工作,就住在我租的房子楼下。有一天荃麟偶然在华白沙住过的房间发现了一封被撕碎了的信稿,他将拼合的信稿给我看,信稿内容出乎我意外,信意是说龙泉县教育科科长邵荃麟是汉奸。大约是10月20日至11月初的一天,国民党《东南日报》社长胡健中(国民党省党部常委之一、宣传部长)在与我一同去开座谈会的路上,拿出一张汉口出版的《新华日报》,指着上面一条不起眼的二十多字小消息问我怎么回事。我一看,写的正是上述信稿的内容。因为我已经心中有数,立即回答:“这是胡说,无奇不有!”当时我正担任《东南战线》主编,荃麟是副主编。于是我立即以骆耕漠的署名写信给《新华日报》,声明该消息纯属捏造。这是一件不应该发生的事情。照片:骆耕漠晚年。

本段摘自:骆耕漠,《我对荃麟同志在浙江的片断回忆》,载《邵荃麟百年纪念集》,文化艺术出版社,北京,2006年10月第1版,54页。

(返回)

《附录二》

赵俪生谈华岗:书生气害他丧命

华岗是个书生气很重的人,不善于料理生活。他一心扑在革命上,一心扑在革命理论上,其余的事不大理会。就以家庭说吧,他一生也充满了不幸。他的第一任夫人是他的革命同志、党员,而且在一个小组。小组三个人,第三个是邵荃麟,后来成为著名作家,后来又因为提倡写中间人物而被批判。当时(大革命时期),邵荃麟身患很严重的的病(大概是肺结核)。为了发扬同志爱,华夫妇就精心地护理他,可是华岗突然被捕了,只剩下华的夫人一人护理,护理着护理着,同志爱就转变为夫妻爱。这件事令华岗终身遗憾。他说过,他到北京开会遇见邵荃麟。两人擦身而过,不打招呼。

该片断摘自:《作家文摘》报,第1381期,2010年11月2日。《作家文摘》报引用原书:赵俪生、高昭一,《赵俪生高昭一夫妇回忆录》,山西人民出版社,2010年9月出版。

链接网站首页-阅读更多内容

(返回)

宣到北方通过吉鸿昌、方振武、高桂滋、孙殿英等人打电报给山东的韩复榘。宣侠父曾把这些人打给韩复榘的电报,以及韩复榘允应调查的电文底稿都抄寄来过。宣侠父给葛琴的信我是见过的。

此外,你外公还请钱道熙(你外婆的族弟,你妈叫他舅舅)专程去青岛,因钱在青岛任过事,据说他可以找伪青岛市市长沈鸿烈疏通。钱去后,外公深恐他不抓紧进行,特嘱外婆和你妈同去青岛,这样外婆有什么话对自己的族弟都可以讲。不过,事后你妈讲,钱并未积极设法营救,在旅馆里叉叉麻将等,她大有意见。后来你妈和外婆还去济南监狱探望华岗。据说,当华岗知道外婆陪你妈来济南时,感动得流泪了。回来后,华给你妈和他父亲的家信也是我收转的。

宣到北方通过吉鸿昌、方振武、高桂滋、孙殿英等人打电报给山东的韩复榘。宣侠父曾把这些人打给韩复榘的电报,以及韩复榘允应调查的电文底稿都抄寄来过。宣侠父给葛琴的信我是见过的。

此外,你外公还请钱道熙(你外婆的族弟,你妈叫他舅舅)专程去青岛,因钱在青岛任过事,据说他可以找伪青岛市市长沈鸿烈疏通。钱去后,外公深恐他不抓紧进行,特嘱外婆和你妈同去青岛,这样外婆有什么话对自己的族弟都可以讲。不过,事后你妈讲,钱并未积极设法营救,在旅馆里叉叉麻将等,她大有意见。后来你妈和外婆还去济南监狱探望华岗。据说,当华岗知道外婆陪你妈来济南时,感动得流泪了。回来后,华给你妈和他父亲的家信也是我收转的。