也 谈 告 密

──兼评章詒和的“文”与聂绀弩的“化”

小 鹰

自今年二月“聂绀弩刑事档案”被曝光以来,章詒和女士以名人黄苗子“告密”和冯亦代“卧底”二文把议论推向了高潮。如何正确理解这类事和文?我也谈几点意见如下。

一,古今中外,任何国家或社会的治理,为了防止罪犯的发生,以至防范内、外敌对势力的颠覆破坏,除了配置警察、保安、特务、线民监控调查、掌握动态之外,也还需要官员参奏、百姓举报来作相应的配合。在技术发达的信息时代,更有录象、窃听、邮检等办法辅助。事实上,美国和台湾早已对所有电话全部录音、实行重点对象监听的措施,此举在法律上也得到保障。这类情治举措,无论是谁上台掌权,只要不是书呆子,都会采取的。尽管这对多数人来说,并不公正,但它却是人类现阶段生活的现实,在哪里都逃不掉。问题在于,当局是否“草木皆兵”、滥用手段?且又如何处置所获情报?对相关的人和事处理是否合法得当?

二,“密告”二字属贬义词,使人联想到“卖友求荣”、“陷害忠良”;而“举报”与“揭发”则比较中性。怎样使用恰当,要看内容和性质。

在我们的社会中,贪污腐败、营私舞弊、贩毒走私、卖淫拐卖、阴谋恐怖、邪教诈骗,以至假冒伪劣等都是人人痛恨的现象。对这类勾当的举报、揭发,甚至卧底,都是英雄行为、正义之举,应当鼓励。否则,乐的只是贪官和恶棍。

这里,经济或刑事犯罪往往是有清楚的司法定义,容易区分。说到政治罪就比较难定,是非界限通常由权力当局或公众意志以国家安全为由而划定。美国在伊拉克悬赏后,经举报擒获萨达姆,美国人认为是义举,而原伊拉克阿拉伯复兴社会党人则可能认为是叛卖。立场观点不同,见仁见智,说法不一。

法治国家里,自由思想、宗教信仰不构成犯罪,也容许公开批评政治。然各国亦皆有敏感警觉的范围;若又被指认为涉嫌行动、妨害他人时,麻烦将至,有时会弄得与政治罪、间谍罪或刑事罪的界限模糊起来。好在除法律之外,尚有民主程序可循、为公众舆论监督,以防止政府滥用权力、官员野蛮执法。尼克松总统的“水门事件”即为一例。

专制国家里,历来有“文字狱”、“可恶罪”的风气。法西斯独裁也好,“朕即国家”也好,都是“无法无天”、“不可理喻”。从中世纪的“宗教裁判”到近代的“政治暗杀”,当局对知识分子、自由思想,尤为恐惧;又实行“愚民政策”,固守“舆论一律”,动辄以“反党反革命”论处,以“人民的敌人”定罪,结果是极度地扼杀思想文化、摧残人材。

另一方面,值得深思的是:在人类社会中,每当政坛上有人作法,“呼风唤雨”,下面总有人不问是非,顶礼膜拜,在不同层次上跟着“推波助澜”。这是一种很复杂的社会现象,除了单纯的利益追逐之外,还涉及到文化传统和社会心理学。

在现实生活中,人们的冲动和理智、虚伪和真诚,投机和轻信等心理活动,往往错综复杂地交织在一起;人性中的贪婪、自私、虚荣、嫉妒与仁爱、公义、内疚、宽恕等成分,此消彼长、混杂斗争;生物体自我保护的意识、趋利避害的本能、存活求生的欲望、利弊得失的权衡、生死离别的痛苦、家庭情爱的纠缠,往往导致对邪恶现实的无奈和容忍、于渺茫未来的盼望或幻想。人们在谎言与良心、诱惑和人格之间不断挣扎,分辨不清;在疲劳和沮丧当中判断失误,在利诱和许诺面前妥协交易,在分化和压力之下瓦解崩溃;如此等等,竟酿成多少人间悲剧?

总之,人性总有软弱的时候,加之历史局限,人一生中难免会做些蠢事、丑事,有时甚至是真诚主动地去“愚蠢”。

因此,行为究竟属于“正义举报”还是“无耻密告”,当事人须独立思考,以信念良知判断。虽然众人往往习惯于追随潮流,以一时的“成王败寇”论事,然而,历史的“是非曲折”还宜以大尺度审视,当从长计议为妥。

三,冯亦代卧底一事,说明即使文化名人也有良莠不分、把持不住的时候,难免失足。然而,他晚年临终前下决心出版日记,坦诚披露自己反右后曾“忍辱负重”、甘当线民之举,是很不容易的事,说明已受到良心的谴责。若再揪出示众、不依不饶,有些不通情理,似属文革遗风。

章詒和女士本人在压力之下也曾有过告密行为,且后果严重。她诚恳忏悔,自认有罪。一向“嫉恶如仇”的聂绀弩(右图)却原谅了她,“罪不在你,错不在你。”;接着他这样评论了《圣经》故事中出卖耶稣的犹大和下令将耶稣钉十字架的总督彼拉多:“密告,自古有之,也算个职业了,是由国家机器派生出来的。国家越是专制,密告的数量就越多,质量也越高。人们通常只是去谴责犹大,而放过了残暴的总督。其实,不管犹大是否告密,总督迟早也会对耶稣下手。”

聂本人也曾受胡风事件之牵连,但在舒芜与胡风反目后,交出与胡风往来信件的旧事上,他也持同样观点,并不因此专责舒芜,且事后仍与之频有往来。这就是聂绀弩的境界,或曰:文中之化。

然而,“我没错”的章女士完全没有读懂聂绀弩。在痛斥“告密者”之后,仍追杀不已,进而问道:“聂绀弩当然清楚谁是告密者。那为什么他毫不‘计较’呢?”

她的水准便在于能“推断”出:罪在聂绀弩夫人周颖身上!

四,章在2003年写的《斯人寂寞:聂绀弩晚年片断》里对周颖已多有贬损,看了叫人不服。这次在揭密告文《谁把聂绀弩送进了监狱?》的最后,莫名其妙地又拿出周颖来开涮,暗示周颖之“不贞”对聂的伤害比告密者还甚,更加可恶。是故,聂已再无“心思”去“计较” 告密者也。

且不说聂氏究竟是无暇还是无意去追究告密者,而她却是耿耿於怀,不把周颖彻底搞臭是誓不罢休的。从告密案忽然扯到周颖人品,在他们夫妻私生活关系上闪烁其辞,作出煞有介事的样子,却又没有什么内容,实在不能不说是章文的败笔。

聂绀弩和周颖的夫妇关系究竟如何?女儿海燕的自杀对他们又有什么影响?本文后边附上了舒芜的文章,读者读后自当“一目了然”。有文无化的章詒和女士在别人的家庭事务、隐私问题上捕风捉影、大作文章,向不谙世事的读者煽情蛊惑、毁人声誉,这类行径与告密者无甚区别,看起来同样令人生厌。

不过,细看之下,她却什么事情也没有说,只不过是精心设计背景、大力渲染气氛,似有似无的表述、欲言又止的挑逗罢了。其实,这正是一种“杀人”的妙法:要的就是引导你自己去猜想和憎恶。

章女士擅长文字,且是娴熟这一手法的。

五,章文《斯人寂寞:聂绀弩晚年片断》,若作为文学小说,颇有可读性。在章女士的笔下我们看到了一个吝啬小气、忘恩负义、猥琐不堪的女人。但如果指名道姓地说,此人就是周颖,从道德的角度看,那就要审慎地对待了,特别是对一个已作古的人。对死人当然可以批评,但更要注重真凭实据,因为死人已是无法替自己辩护矣。

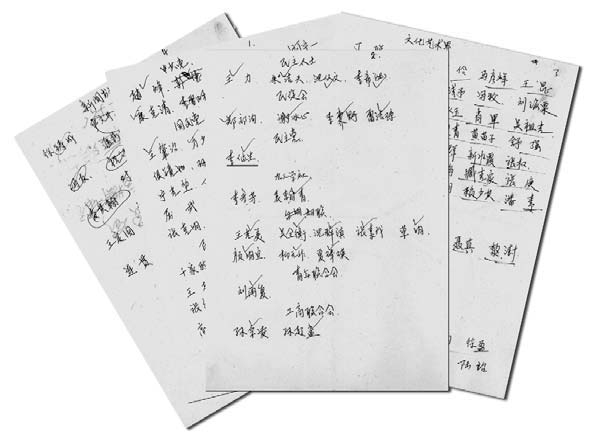

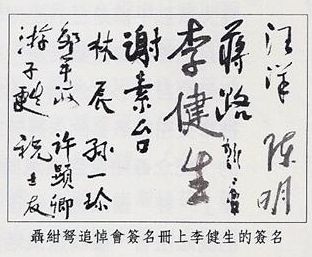

章文发表以后,偏有一与周婆聂公熟识的姚锡佩仗义出来替周颖打抱不平,并以事实澄清了对周的一些指责(见附记)。姚尚保留有周颖于筹备聂绀弩追悼会期间“最初手书的四页发送讣闻的名单”(照片一);姚又特别查对了当年的签到簿,证实章母李健生的确参加过聂绀弩的追悼会(照片二)。因此,事实并非如章文所示:由于无情无义的小人周颖作梗,不发通知,致使聂绀弩生前挚友、恩人李健生竟连他的追悼会都不能参加。

照片一:筹备聂绀弩追悼会期间,周颖最初手书的发送讣闻的名单。中部划线打勾的名字为李健生。

照片二:聂绀弩追悼会签到簿上李健生的签名

读毕姚文,我奇怪,章詒和为什么要在“去了没去?”这么简单的事情上扯谎呢?我又重读章文,细究之下,发现章女士其实并没有“扯谎”,只是她写得很有“技巧”罢了。现引述原文如下:

1986年聂绀弩病逝,母亲是从《光明日报》上得知这个消息的。她在等,等周颖寄来讣告和参加追悼会的通知。一天,我在中国艺术研究院上班。时近中午,看见了刚进门的老院长张庚先生。司机告诉我,他刚参加完追悼会,情绪不好。

我心内一惊,问:“谁的追悼会?”

答:“一个叫聂绀弩的人。”

回家后,吃罢午饭。我把这个消息告诉给母亲,母亲的眼圈立刻红了。

第二天下午,沉默一日的母亲像是自语,又像在对我说:“绀弩去了,我和周颖的关系到此结束。”

读者不难看出,在一些背景事物上,她的记忆清晰、叙述生动且富有细节,但在关键处却“语焉不详”。例如,她说母亲一直在等追悼会的通知。这自然是一定的!到底收到过没有?她却没有直说。又如,她意外得知并告诉母亲关于聂绀弩追悼会的事,“母亲的眼圈立刻红了。”这也是可能的,但她同样也没有明确否认母亲参加过聂氏的追悼会。她小心地选择了规避,是因为她知道这些事情的确发生过,恐还有其它人也会记得。

看来,这里一些真像被略去不表、按下不提,这里一切行文都是陪衬和暗示,只要效果能引导读者按常人逻辑推理,自行想像地补上那缺失的环节,得出与事实相反的印象就好。

如果事情的确是这样,那就很可怕了。

作为小说,作家对于素材的处理,常有人物的张冠李戴、场景的移花接木、事件的时光倒错、空间的腾挪位移;甚至采取印象派和意识流的模糊手法、跳跃思维、暗示影射、渲染煽情都是可以接受的。然而,为人修史写传则不可以任意作这类剪辑编排,不可以故意将关键真事隐去,为的只是让人去感受和意会自己那不实的议论。一些所谓的“纪实”作品中常可见有这类不良的文字风气,有分析头脑的读者是不会被它们牵着鼻子走的。

或许,作者会这样说:“瞧!我什么也没有说呀!假如你那样推想,那是‘你错了’。我的笔并没有流人的血。”

在重证据的法治国度里,涉及到真人的声誉时,“隐瞒真相”虽然不能构成“诽谤罪”或“伪证罪”,但仍然可以构成“有意误导罪”,被人一纸告上公堂。

还是《圣经》说得好:“你们说话,是就说‘是’,不是就说‘不是’,免得你们落在审判之下。”

本文首发于2009年6月《炎黄春秋网》刊外稿

2009年7月修订

姚 锡 佩

香港《信报·文化副刊》2004年5月21日发表姚锡佩先生的《为周颖辨正──读章诒和文后》一文时,因篇幅关系曾删节了最后一段内容。此文后被姚锡佩先生收入《一代漂泊文人》一书(台北秀威资讯科技股份有限公司出版,2007年6月)[注]。

在该书序言中,作者说明:

这次我又把《信报》删去的最后一段补上,是因为我要传达当初决定写此文的想法之一,即我不希望过去“文革”中形成的凭个人好恶,夸大其事、耸人听闻、无限上纲的杀人文风再变相延续。若此风不改,则一切“人道”“民主”“法制”之谈,都会成为泡影。长此下去,中国怎生了得?本人就因为读了此类传记,已从一个爱看书的人变成对什么书都怀疑,不愿再看书,甚至不愿再写什么东西的孤独者。这种情绪,直至去年底才被迫稍有改观。

以下附上姚锡佩《为周颖辨正──读章诒和文后》原文曾被略去的部分内容,以飨读者。

周颖和她的老伴绀弩一样,历经坎坷,但她都坚强地挺过来了,然而她不知身后竟雪上加霜。诸如此类这种凭个人的好恶,任意在私生活上丑化人,诬陷人的文字,难道不是重蹈过去“整人”的覆辙吗?难道这种被某些评论家捧抬的“记忆中的真实”或“想像中的真实”是符合人物性格和历史逻辑的吗?难道这也是有着“《史记》风格的信史”吗?真令人不寒而栗。连我这个无党无派的小人物,也不禁为周颖流泪,为绀弩难受。绀弩的后半生几乎是被传言包围着,陷害着,不料在这理应还本清源时,却又被人刻意误传他的话来攻击老妻。我仿佛看到了二老及其后代的心在流血!

章女士的《往事并不如烟》,应是一本重要的,有史料价值的书;修史写传,也应有“三不讳”的精神。但不管是写尊者、贤者、长者乃至恶者、仇者、敌者,都要遵守实事求是这一基本准则。我们编《鲁迅年谱》时的导师李何林先生、王瑶先生反复强调:为人编年谱写传,不能有闻必录,应认真考察。长期生活于港台的作家徐訏先生在见了苏雪林苛评鲁迅的文章后,也很不以为然,认为“刻薄阴损,似有太过”,感叹“许多过分刻薄的批评可以使任何善举都成为丑恶”。我们并不要求章女士去写完人、圣人,但她是文化大革命的过来人,应知某些舞文弄墨者的战绩,既可把死马说成活马,也可点粪成金,点金成粪,乃至杀人。此理在当今仍需我们用心体会。

(姚锡佩)写于2004年4月

[后续]

2006年12月8日为人翻检我保留的有关聂绀弩的旧物。不料我竟在旧物中翻出了筹备聂绀弩追悼会期间,周颖最初手书的四页发送讣闻的名单,其第2页“民主党”(即农工民主党简称)一项下,只写了一个人名字,即“李健生”,并在名字上划了勾,以示发出。睹此旧物,感慨万千。周颖是否是无情人,观者自明。(姚锡佩)

[注]

除了《为周颖辨正──读章诒和文后》一文之外,姚锡佩先生在此书中还讲述了五个家庭出身背景迥然不同,经历大异,却都嚐尽了飘泊滋味的小说家、杂文家、翻译家、戏剧家、学问家。他们便是:柔石、聂绀弩、姚克、徐訏和徐梵澄。(小鹰)

舒 芜

看了这个题目,稍知情况的人都会质疑:周大姐根本不做诗,怎么会和聂老有什么赠答?

是的,周大姐不做诗,反对做诗,尤其反对聂老做诗。但是,他们二老晚年的确有一段做诗赠答的故事。

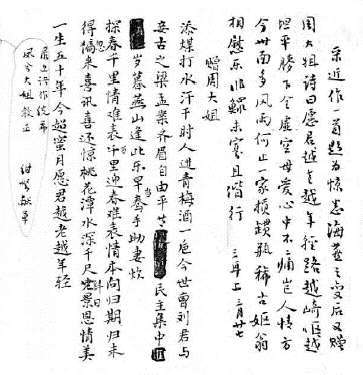

聂老一九七七年二月二日写给我的一封信后面,附录了他近作的这样两首诗──

赠周大姐

添煤打水汗干时,人进青梅酒一卮。

今世曹刘君与妾,古之梁孟案齐眉。

自由平等遮羞布,民主集中打劫棋。

岁暮空山逢此乐,早当腾手助妻炊。

探春千里情难表,万里迎春难表情。

本问归期归未得,忽问喜讯喜还惊。

桃花潭水深千尺,斜日恩情美一生。

五十年今超蜜月,愿君越老越年轻。

(舒芜按:作者自己后来将第一首第七句“空山”改为“郊山”,第二首第六句“恩情”改为“辉光”。)

这就是他们夫妇(右图,[注])赠答的开始。那时,聂老从山西出狱回北京不久,住在东直门外新源里,是一个两居室的单元房。聂老是“十载寒窗铁屋居,归来举足要人扶”,卧病在床。周大姐平生习惯于社会政治活动,很少在家里,现在则成天又是添煤,又是打水,忙得满头大汗。一天忙完了,坐下来,二老对饮一壶酒,下两盘棋,闲话聂老在北大荒劳改,在山西监狱,周大姐两次万里寻夫(探春千里、万里迎春)等等旧事,泛论及于自由平等、民主集中这些大问题。喝的是青梅酒,仿佛竟有当日曹刘“青梅煮酒论英雄”之慨。这一对患难老夫妻的如此“斜日恩情”,我读了很感动,回信说:夫妻间的日常家庭生活,古人少有入诗的。元稹的《遣悲怀》之所以成为名篇,就因为写尽了“贫贱夫妻百事哀”的日常生活。聂老这两首诗,也就好在写尽了夫妻日常生活,但又出乎元稹诗境之外,有鲜明的时代性,乃是今天中国阅历风波的知识分子夫妻的日常生活,等等。

于是,聂老回我一封极有风趣的信──

管公:

二月廿八日信收到。

一件趣事:周婆经常反对我做诗,认为天下最无意思的事是做诗,做了还写给人看就更无意思,一有机会就发表这种高论,和别人谈话时还故意高声朗诵,以示取瑟而歌之意。及到做了赠诗给她看时,她却很高兴地看了,一点平日那种不屑一顾的样子都没有,甚至还指手画脚说这句好,这里好,总结:“不错,有意思!”还有哩!“把它寄给谁看看吧。”谁字竟包括着阁下。

事情没有完。昨上午收到来信,她问:“他说甚?”我说:“赠周诗好。”“真的么,怎么说?”“你看!”她正在扫地,丢了扫把来准备看。但是戴上眼镜之后,却没有真看,随即取下又去扫地作别的事,而且整个下午都没有看。我想,她对诗固不甚爱,对谈诗的信就更无兴趣了。这下午我写了两封信,有便便发出了。晚上我已上床了,她忙了好一会,端着茶,拿着眼镜,来到书案前找你的信说:“现在来欣赏欣赏老方的管见吧!”“管见”二字确是她说的。我说:“看你不爱看,已经把它寄给陈迩冬去了!”

“我哪里是不爱看!上午我想少停一下沏杯茶慢慢看吧,但没等消停就做饭,随后有人来了,一直没有断……现在正好来看,而……他说什么?……”我把管见用口头说了一遍。她一面听,一面说:“他怎么知道这么多,说得这么有条理!”但最后却将了我一军:“不是他真这样说而是你掺了水的!”

现在明白这封信的意思了吧,请你把你的管见重述一遍(不必加多)以见我并未加水也未加油醋之类。

冬公诗遵嘱抄上。

前两信中当有给鲁白公一纸,不会是遗失了吧。

这次未附诗,因未做。

专候春绥!

弟弩白[一九七七年]三月二日

聂老晚年给我的六十多封信,都是近人书札尺牍习用的文言半文言,仅有这一封是纯粹的白话,写得起伏跌宕,风趣幽默,把他们二老的“斜日恩情”充分写出,实在是好信札,好文章。加上工整秀丽的《灵飞经》体的毛笔字,也可以看出写信时的良好心情。

但是,赠诗还有第三首。那是若干天后,我去聂老家,他默默地递给我一张纸,是圆珠笔写的,字迹歪斜潦草,上面写着──

惊悉海燕之后再赠

愿君越老越年轻,路越崎岖越坦平。

膝下全虚空母爱,胸中不痛岂人情?

方今世面多风雨,何止咱家损罐瓶。

稀古翁妪相慰乐,非鳏未寡且偕行。

一看题目我就明白了。原来,聂老和周大姐的唯一爱女聂海燕,因为夫妻家庭纠纷,于1976年9月间自杀。一个月后,聂老自山西出狱回京。我第一次去看他,刚开口要对此表示慰问,才说出半句,不知怎么敏感到他大概还不知道这个噩耗,幸喜他耳聋没有听见,我马上咽住。后来了解,周大姐的确没有马上将噩耗告诉聂老,编造各种理由来搪塞聂老日益加紧的追问。现在,终于,聂老知道了。于是他写了这样一首诗,作为《赠周大姐》二首的续篇。我默默地读了,一句话也没有说。他也默默地看我读完,一句话也没有说。是的,还有什么可说呢?我只将字迹歪斜潦草的原诗稿好好保存下来。

这首诗是典型的“聂体”。在这样悲惨的题目下,开口竟是“愿君越老越年轻,路越崎岖越坦平”,意气风发,一下子就站到与苦难战斗的制高点上。不写自己惊变之际作为父亲的失女之痛,而写周大姐作为母亲的“膝下全虚空母爱,胸中不痛岂人情?”哭女而转慰妻,以父爱来体贴母爱,倍加沉痛。“方今世面多风雨,何止咱家损罐瓶”,把一家的苦难联系到千万家的苦难,却把家破人亡的大悲剧,说成只是损失了一些罐罐瓶瓶,里面有沉痛的讽刺。从来龙争虎斗当中,英雄们常说“不怕打烂瓶瓶罐罐”,轻描淡写的“瓶瓶罐罐”四个字,流露出英雄们不屑一顾的神情,岂不是包括着千家万户小民的生命财产么?最后,“稀古翁妪相慰乐,非鳏未寡且偕行”,我这个七十老翁还有你,不算鳏夫,你这个七十老妪还有我,不算寡妇,我们俩相偕相伴走下去吧。这样最大的沉痛,这样最大的坚强,紧密地结合起来,实在是前无古人。

这一对“非鳏未寡”的“稀古翁妪”,的确是在以“相慰乐”来同苦难战斗。于是,就有了周大姐的答诗──原来是聂老代周大姐做的。聂老于一九七七年四月九日给我的信后附了这一组诗──

代答有序

大姐说:我出意,你出技,做诗回赠你,何如?我说:试试。及成若干首,姐见大笑说,去原意太远,但四顾茫茫、粉碎血书、找房子、搬家等等,身经目睹,老妪能解。馀听他用。就所取者润色,得三首。

瓦罐长街一曲歌,风流忽似郑元和。

日之夕矣归何处,天有头乎想什么。

肺腑中言多郁勃,江山间气偶盘陀。

河汾并是沧浪水,幸未投诗当汨罗。

国是春光民是秋,恨生情死总关愁。

死谁市尔千金骨,生不需人万户侯。

凭扯血书成粉碎,焉知吾道定云浮。

吕梁望见燕台未,隔雾杯邀一爵偷。

十载寒窗铁屋居,感怀张耳灭陈馀。

慨乎住宅恩公论,难以搬家惠子书。

四海风帆齐破碎,深宵渔火渐稀疏。

一冬园圃光葵杆,瘦硬枯高懒未除。

(舒芜按:作者自己后来将第二句改为“归来举足要人扶”,将第五、六句改为“草草杯盘齐破碎,翩翩裙屐早稀疏”。)

当时,“文革”文学理论有所谓“领导出思想,群众出生活,作家出技巧”之说,周大姐所说“我出意,你出技”,盖模仿之。于是,聂老代做出若干首诗,却被周大姐大笑为“去原意太远”;认为只有这三首还可取,大概因为诗中说到“文革”初期被抄家,仓皇搬家等事,她同样身经目睹之故。聂老说这是白居易诗“老妪能解”,再怎么苦难,时刻不忘幽默。诗中说的抄家之后,长街上的乞丐似的,日暮途穷,四顾茫茫,无家可归,本来非常凄惨,可是忽然发生了“天有头乎”的奇想:老天爷您长着脑袋吗?您要有脑袋,在想什么呢?聂老曾写他在“反右”中被批斗时的心理:“欲知苦我天何补,说不赢君见岂非。”我真想知道,老天爷把我作弄得这样苦,到底于他又有何补益呢?正是典型的聂绀弩式的思维。

今年是聂老百年纪念,已经有人谈到聂周二老晚年家庭生活。我觉得他们这样“非鳏未寡且偕行”的动人情景,特别值得表出。

新华网 (2003-09-19 09:53:03) 稿件来源:文汇报

[注]:原文并无照片,此合影照片及下文中的诗稿手迹照片,均经姚锡佩先生慨允,取自其所著《一代漂泊文人》一书。小鹰